Stellen Sie sich vor, Ihre Heizkosten sinken um 27 Prozent, Ihre Wohnung wird wärmer und komfortabler, und gleichzeitig tragen Sie dazu bei, dass Ihr Viertel klimafreundlicher wird. Das ist kein Traum - das ist Realität in vielen deutschen Quartieren, die auf Wärmeverbundnetze umgestellt werden. Und für Eigentümer ist das keine Frage der Zukunft, sondern eine Chance, die jetzt genutzt werden muss.

Was ist ein Wärmeverbundnetz - und warum sollte es Sie interessieren?

Ein Wärmeverbundnetz verbindet mehrere Gebäude in einem Viertel über ein gemeinsames Rohrsystem. Statt jedes Haus mit einer eigenen Öl- oder Gasheizung zu versorgen, wird die Wärme zentral erzeugt - zum Beispiel aus Erdwärme, Solarthermie, Abwärme von Industrie oder aus Biomasse - und dann über isolierte Rohre zu Ihren Heizkörpern oder Fußbodenheizungen geleitet. Das ist nicht nur effizienter, es ist auch sauberer. Laut dem Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) müssen ab 2024 mindestens 65 Prozent der Wärme in Gebäuden aus erneuerbaren Quellen kommen. Wer jetzt nicht umsteigt, wird später mit hohen Nachrüstkosten und möglichen Verbotszonen konfrontiert.

Es gibt zwei Haupttypen: klassische Nahwärmenetze mit höheren Temperaturen (70-90°C), die sich gut für Bestandsgebäude eignen, und kalte Nahwärmenetze mit Temperaturen um 10-20°C, die besonders für Neubaugebiete ideal sind. In Friedberg (Bayern) wird beispielsweise Grundwasser mit nur 10°C über ein Netz zu fast 250 Häusern transportiert. Dort nutzen Wärmepumpen die geringe Temperatur, um die Wärme auf das benötigte Niveau zu heben - mit minimalen Verlusten und extrem niedrigen Betriebskosten.

Warum lohnt sich das für Sie als Eigentümer?

Die größte Lüge, die Sie über Wärmeverbundnetze hören, ist: „Das ist zu teuer.“ Ja, die Anschlusskosten liegen bei einem Zweifamilienhaus oft zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Aber das ist nur der Anfang. Was danach kommt, ist die echte Wertschöpfung.

- Heizkosten sinken dauerhaft: Ein Eigentümer aus Würzburg-Heidingsfeld berichtet: „Nach dem Anschluss sind meine Heizkosten um 27 Prozent gesunken.“ Das liegt daran, dass zentrale Systeme mit Skaleneffekten viel günstiger arbeiten als Einzelheizungen. Die TEAG-Gruppe dokumentiert in ihren Projekten, dass die Wärme aus Verbundnetzen bis zu 40 Prozent günstiger ist als konventionelle Heizungen.

- Immobilienwert steigt: Wohnquartiere mit moderner, nachhaltiger Wärmeversorgung sind gefragt. Eigentümer, die ihre Immobilie später verkaufen, profitieren von höheren Verkaufspreisen und kürzeren Vermarktungszeiten. Eine Studie des Gebäudeforums zeigt: Quartiere mit ambitionierter Sanierung steigern die Nachfrage um bis zu 30 Prozent.

- Keine Heizungsersatzkosten mehr: Eine alte Ölheizung hat eine Lebensdauer von 20-25 Jahren. Wenn sie kaputtgeht, zahlen Sie 10.000 bis 20.000 Euro für eine neue. Mit einem Wärmeverbundnetz haben Sie das nicht mehr. Die Infrastruktur wird von einem Energieversorger gewartet - Sie zahlen nur für die Wärme, die Sie verbrauchen.

- Smart Meter machen Verbrauch transparent: Mit digitalen Zählern sehen Sie genau, wie viel Energie Sie nutzen. Das führt zu bewussterem Verhalten und oft zu weiteren Einsparungen. In einigen Projekten sinkt der Verbrauch durch diese Transparenz nochmal um 8-12 Prozent.

Wie funktioniert der Umstieg - und wer hilft dabei?

Der Prozess ist nicht kompliziert, aber er braucht Koordination. Hier ist der praktische Weg:

- Prüfen Sie, ob Ihr Quartier in Betracht kommt: Die meisten Städte haben ein Wärmekataster - eine digitale Karte, die zeigt, wo Wärmeverbundnetze wirtschaftlich sinnvoll wären. Fragen Sie Ihre Gemeinde: „Gibt es ein Wärmekataster für unseren Stadtteil?“ In Würzburg, Berlin und München wurden solche Karten schon erstellt.

- Sprechen Sie mit anderen Eigentümern: Ein Wärmeverbundnetz funktioniert nur, wenn mindestens 60-70 Prozent der Gebäude im Viertel mitmachen. Organisieren Sie ein Treffen. Nutzen Sie Hausverwaltungen, Mietervereine oder soziale Medien. Die größte Hürde ist oft die Angst vor dem Unbekannten - und die wird durch gemeinsame Informationen überwunden.

- Informieren Sie sich über Fördermittel: Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zahlt bis zu 25 Prozent der Anschlusskosten als Zuschuss. Hinzu kommt das Programm „Energetische Stadtsanierung“, das bis zu 10 Millionen Euro pro Quartier bereitstellt. In vielen Kommunen gibt es auch lokale Zuschüsse - etwa 5.000 Euro pro Wohnung. Recherchieren Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder beim Energieberater der Verbraucherzentrale.

- Wählen Sie den richtigen Partner: Energieversorger wie die TEAG-Gruppe, Delta Energie oder lokale Stadtwerke bieten ganzheitliche Lösungen an. Sie erstellen die Wirtschaftlichkeitsrechnung, beantragen die Förderung und bauen das Netz. Sie brauchen keinen eigenen Planer - die Versorger übernehmen das komplett.

Was ist mit den Nachteilen? Sind Wärmeverbundnetze wirklich für alle?

Ja, es gibt Herausforderungen - aber sie sind lösbar.

Die größte Sorge: „Ich muss zu viel Geld auf einmal investieren.“ Das ist verständlich. Aber viele Kommunen bieten jetzt Finanzierungsmodelle an, bei denen die Anschlusskosten über 10-15 Jahre in monatliche Raten aufgeteilt werden - oft günstiger als Ihre alten Heizkosten. In einigen Projekten wird der Anschluss sogar über die Heizkostenabrechnung finanziert: Sie zahlen einen kleinen Betrag pro Monat, der später durch Einsparungen ausgeglichen wird.

Ein weiterer Punkt: Was, wenn ich später ausziehe? Dann übernimmt der neue Eigentümer den Anschluss - und damit auch die Vorteile. Die Immobilie wird wertvoller, weil sie klimafreundlich und kostengünstig ist. Das ist kein Nachteil - das ist ein Verkaufsvorteil.

Und was ist mit der Technik? Funktioniert das bei alten Häusern? Ja. Selbst Häuser aus den 1950er Jahren wurden erfolgreich an kalte Nahwärmenetze angeschlossen - mit niedrig-temperatur-Heizkörpern oder modernen Fußbodenheizungen. Die Wärmepumpe im Haus macht den Rest.

Was kommt als Nächstes? Die Zukunft ist vernetzt

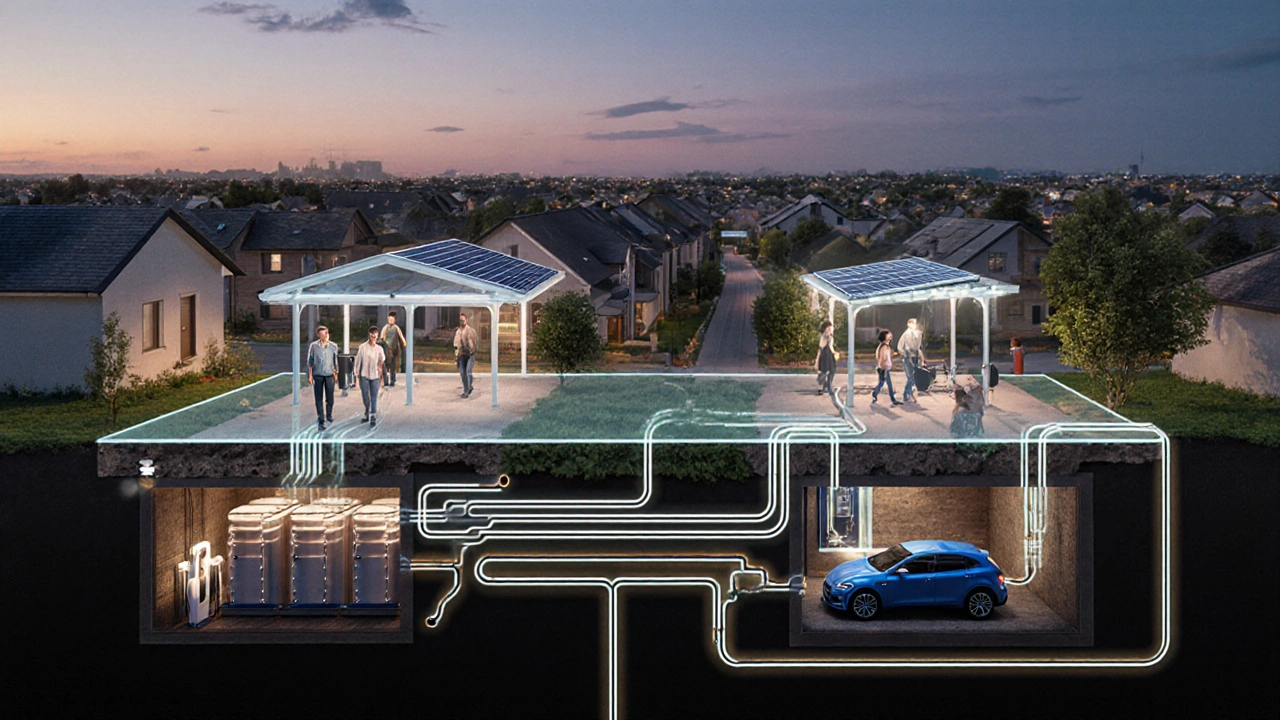

Wärmeverbundnetze sind nicht nur für Heizung da. Die Zukunft liegt in der Sektorenkopplung: Die gleiche Infrastruktur kann auch Strom für E-Autos liefern, über Wärmespeicher die Nachtspeicherlast ausgleichen und sogar Kälte für Kühlung im Sommer bereitstellen. In Berlin werden bis 2025 15 Pilotquartiere mit genau diesem Konzept realisiert - Wärme, Strom und Mobilität in einem Netz.

Prognosen des Wuppertal Instituts sagen: Bis 2030 wird ein Viertel der deutschen Wärme aus Quartiersnetzen kommen - das sind 42 Milliarden Euro Markt. Wer jetzt einsteigt, ist nicht nur umweltfreundlich - er ist strategisch klug.

Was passiert, wenn ich nichts tue?

Das GEG 2024 verbietet ab 2026 den Einbau von Öl- und Gasheizungen in Bestandsgebäuden. Ab 2030 wird es für viele Gebäude unmöglich, eine neue Heizung zu installieren, wenn sie nicht auf erneuerbare Energien setzt. Wer dann noch nicht angeschlossen ist, muss mit hohen Einzel-Lösungen nachrüsten - oft mit deutlich höheren Kosten als ein Anschluss an ein Quartiersnetz. Und: Die Immobilie verliert an Wert, weil sie nicht mehr marktfähig ist.

Sie haben heute die Wahl: Entweder Sie warten, bis es Zwang ist - oder Sie nutzen die Chance, jetzt mitzumachen, mit Förderung, mit Unterstützung und mit echtem Mehrwert für Ihre Immobilie.

Wie hoch sind die Anschlusskosten für ein Einfamilienhaus?

Die Anschlusskosten liegen typischerweise zwischen 10.000 und 15.000 Euro, abhängig von der Entfernung zum Netz, der Sanierung des Heizsystems und den Rohrverlegungskosten. Aber bis zu 25 Prozent dieser Kosten werden über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erstattet. In manchen Kommunen gibt es zusätzliche Zuschüsse von bis zu 5.000 Euro.

Kann ich das Netz auch nutzen, wenn ich vermiete?

Ja, und das ist sogar vorteilhaft. Mieter profitieren von niedrigeren Heizkosten - das macht Ihre Wohnung attraktiver. Sie können die Wärmekosten direkt über die Nebenkostenabrechnung umlegen. Viele Mieter schätzen moderne, klimafreundliche Wohnungen deutlich höher - das erhöht Ihre Vermietungschancen und kann sogar höhere Mieten rechtfertigen.

Wie lange dauert es, bis das Netz gebaut ist?

Nachdem mindestens 60 Prozent der Eigentümer zustimmen, dauert die Planung und Genehmigung meist 6-12 Monate. Der eigentliche Bau des Netzes und der Anschlüsse erfolgt in 12-18 Monaten - je nach Größe des Quartiers. In Würzburg-Heidingsfeld wurde ein Netz mit 120 Gebäuden in 15 Monaten fertiggestellt.

Brauche ich eine neue Heizung im Haus?

Nicht unbedingt. Bei klassischen Nahwärmenetzen können oft bestehende Heizkörper genutzt werden. Bei kalten Netzen wird eine Wärmepumpe installiert, die das kalte Wasser aufheizt. Diese Wärmepumpen sind leise, platzsparend und benötigen nur eine kleine Aufstellfläche - oft im Keller oder im Hauswirtschaftsraum. Der alte Kessel wird abgebaut.

Gibt es Risiken, wenn ich mich anschließe?

Das Risiko ist gering. Die Anschlüsse werden von professionellen Unternehmen durchgeführt, die auf Wärmeverbundnetze spezialisiert sind. Die Wärmeversorgung ist gesetzlich abgesichert - wenn der Anbieter ausfällt, übernimmt die Kommune oder ein anderer Versorger den Betrieb. Sie haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung, aber die Preise sind meist transparent und werden jährlich angepasst - meist mit einer Obergrenze, die unter der Inflation liegt.

Felix Gorbulski

November 6, 2025 AT 14:33Diese Netze sind der einzige Weg, der wirklich zählt. Kein Schnickschnack, kein Greenwashing - nur vernünftige Technik, die funktioniert.

Carsten Langkjær

November 7, 2025 AT 04:51Ich hab mal in einem Quartier in Leipzig gewohnt, da war so ein Netz drin - und ich muss sagen, es war das erste Mal, dass ich wirklich keine Heizung mehr im Keller hatte. Kein Ölgeruch, kein Lärm, kein Warten auf den Techniker. Die Wärme kam einfach, ruhig, konstant. Und die Rechnung? Die war halb so hoch wie früher. Ich hab nie gedacht, dass ein Rohrsystem so viel verändern kann. Man denkt, es ist nur Technik, aber es ist eigentlich Freiheit. Freiheit von Angst vor dem nächsten Winter, von der Unsicherheit, ob die Heizung noch hält, von der Schuld, die man fühlt, wenn man Öl verbraucht. Das Netz nimmt dir das ab. Und das ist mehr als nur Energie. Das ist Frieden.

Bernd Heufelder

November 7, 2025 AT 11:47Die 27 Prozent Einsparung sind nicht repräsentativ, das ist ein Einzelfall. Die TEAG-Studie ist nicht peer-reviewed und die 40 Prozent günstiger sind nur bei optimalen Randbedingungen. Außerdem wird nicht erwähnt, dass die Wärmepumpen in kalten Netzen bei -15°C deutlich schlechter laufen und die Stromlast in der Nacht explodiert. Und wer sagt, dass die 65 Prozent Erneuerbare tatsächlich nachhaltig sind? Biomasse aus Osteuropa ist oft illegal geschlagen. Und die Förderung? Die wird bald gestrichen. Ihr alle seid zu optimistisch.

Rune Aleksandersen

November 8, 2025 AT 13:55Deutschland wieder mal mit seinem Wahn, die Welt zu retten. Wir in Norwegen haben Öl, wir haben Wind, wir haben Wasser. Ihr baut Rohre in eurem Keller und nennt das Klimaschutz. Lacht mich aus. Ich hab nen Diesel-Pickup und bin stolz drauf. Ihr könnt eure Wärmepumpen behalten. Ich fahre weiter. 🤡

Christoph Kübler

November 9, 2025 AT 21:12Interessant. Aber irgendwie wirkt das alles so… aufgesetzt. Als ob jemand aus einem Marketing-Handbuch geschrieben hat. Wer hat das eigentlich verfasst? Ein Energieberater? Ein Politiker? Jemand, der noch nie eine Heizung gewechselt hat?

Patrick Mayrand

November 10, 2025 AT 07:01Ich hab in Dublin einen Nachbarn, der hat sich an so ein Netz angeschlossen und jetzt zahlt er 300 Euro im Monat für Wärme. Die haben ihm gesagt, es wird billiger. Jetzt hat er eine Hypothek auf sein Haus gemacht. Ihr verkaufet Hoffnung, aber die Rechnung kommt immer.

Stefan Matun

November 10, 2025 AT 14:23Die ökonomische Effizienz von Nahwärmenetzen ist unter der Annahme einer konstanten Wärmedichte und einer stabilen Anschlussquote mathematisch nachweisbar. Die vorliegende Argumentation vernachlässigt jedoch die transaktionalen Kosten der Koordination zwischen Eigentümern, die in der Praxis oft zu Verzögerungen von über 24 Monaten führen. Zudem ist die Netzauslastung in Bestandsquartieren häufig unter 60 Prozent, was die Amortisationszeit auf über 18 Jahre verlängert. Die Förderung ist ein subventioniertes Marktversagen.

Hamrnand Heintz

November 11, 2025 AT 08:22Was mir an diesem Konzept wirklich gefällt, ist, dass es nicht nur Energie umverteilt, sondern Gemeinschaft schafft. Wenn du mit deinen Nachbarn über ein Rohr verbunden bist, dann hörst du auf, nur dein eigenes Haus zu sehen. Du denkst an das Viertel. An die Luft. An die Zukunft. Es ist kein technisches Projekt. Es ist ein soziales. Und das ist das Seltenste heute. Ich hab mal mit einem 80-Jährigen geredet, der sein altes Ölheizungsgerät abgebaut hat. Er hat gesagt: Ich hab das letzte Mal Öl gekauft, als mein Sohn noch in der Schule war. Jetzt ist er 45. Und er hat gesagt: Ich hab endlich wieder Zeit für mich. Weil ich nicht mehr an die Heizung denken muss. Das ist mehr als Wärme. Das ist Ruhe.

Michelle Wagner

November 11, 2025 AT 10:25Das ist alles eine Falle von der Energiewirtschaft. Die wollen dich mit Fördergeldern locken, dann steigern sie die Preise und du bist abhängig. Die Stadtwerke sind doch alle von der Industrie kontrolliert. Und die Wärmepumpen? Die brauchen Strom und der kommt aus Kohle. Das ist nur grünes Washing. Ich hab gegoogelt: in Bayern wurden schon 3 Leute wegen Leitungsbrüchen verletzt. Keiner spricht darüber. Sie verstecken die Risiken. Ihr glaubt alles. Naiv.

Kieran Bates

November 12, 2025 AT 16:26Ich hab in Galway einen Freund, der hat sein Haus vor zwei Jahren an ein Nahwärmenetz angeschlossen. Kein Stress, keine Heizungsrechnung, die ihn umbringt. Und jetzt, zwei Jahre später, hat er seinen Mietvertrag verlängert, weil die Mieter einfach nicht mehr weg wollen. Das ist das Beste, was man als Vermieter erleben kann. Einfach nur, dass es funktioniert. Kein Drama. Kein Gezeter. Nur Wärme.

Philip Büchler

November 13, 2025 AT 21:56Ich hab das alles gelesen. Und ich muss sagen, ich hab Tränen in den Augen. Nicht weil es teuer ist, nicht weil es kompliziert ist, sondern weil es endlich jemand versteht. Ich wohne in einem Altbau aus 1932, und seitdem ich das Netz habe, kann ich wieder im Winter im Schlafzimmer sitzen, ohne einen Pullover anzuziehen. Mein Sohn, der sonst immer sagt, er friert, der läuft jetzt barfuß durchs Haus. Meine Frau sagt, sie fühlt sich wie in einem Wellnesshotel. Und das alles, weil wir uns zusammengetan haben. Weil wir nicht nur an uns gedacht haben. Weil wir geglaubt haben, dass es geht. Ich hab nie gedacht, dass eine Rohrleitung mich so berühren könnte. Aber sie hat es getan. Sie hat uns wärmer gemacht. Nicht nur im Haus. Sondern im Herzen.

Kjell Nätt

November 15, 2025 AT 21:25Wärmepumpen = Strom aus Kohle = Klimaschwindel. Die Regierung lügt. Sie sagen 'erneuerbar', aber der Strom kommt aus Polen. Und wer zahlt das? Du. Und wenn die Leitungen platzen? Dann ist dein Keller unter Wasser. Und wer repariert? Niemand. Du zahlst weiter. 😈

Pat Costello

November 17, 2025 AT 18:39Ich hab das in der Zeitung gelesen und dachte mir: oh nein, wieder so ein deutscher zwang. Wir in Irland haben keine Zeit für so was. Wir haben Krieg in der Welt und ihr macht euch Sorgen um eure Heizkörper. Lmao. 😂

nada kumar

November 18, 2025 AT 07:41Wichtig: Bei kalten Nahwärmenetzen muss die hydraulische Abstimmung exakt sein - insbesondere bei hybriden Systemen mit Wärmepumpen und Rücklauftemperatur-Regelung. Die Differenzdruckregelung im Verteilernetz muss im Bereich von 0,2–0,5 bar liegen, sonst kommt es zu Überhitzung in oberen Geschossen. Außerdem: Die Rücklauf-Temperatur darf nicht über 18°C steigen, sonst sinkt die COP der WP unter 3,0. Empfehlung: Einsatz von Smart-Valves und dynamischer Lastprofil-Analyse.