Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem Haus, das vor 50 Jahren gebaut wurde. Es steht fest, hat eine solide Fassade, und die Heizung funktioniert noch. Aber eines Tages passiert etwas, das niemand wirklich erwartet: ein Erdbeben. Nicht in der Schweiz, nicht in Japan - sondern hier, in Deutschland, in Dresden, wo die Erde normalerweise ruhig bleibt. Doch die Statistik sagt: Erdbeben treten auch hier auf. Und wenn sie kommen, sind alte Gebäude oft nicht darauf vorbereitet. Die gute Nachricht? Sie können etwas dagegen tun. Und es ist nicht so teuer, wie viele denken.

Warum ist Erdbebensicherung im Bestand wichtig?

Viele Gebäude, die heute noch bewohnt oder genutzt werden, wurden vor 1980 errichtet. Damals gab es kaum Vorschriften für Erdbeben. Die Normen, die heute gelten, wie die DIN 4149 in Deutschland oder die SIA-Normen in der Schweiz, waren einfach nicht bekannt. Heute wissen wir: Ein Gebäude, das bei einem Erdbeben nicht einstürzt, rettet Leben. Es muss nicht perfekt sein - es muss nur stabil genug bleiben, damit Menschen rechtzeitig rauskommen können.

Die sogenannte Erdbebensichere Ertüchtigung hat ein klares Ziel: Kein Einsturz. Keine Panik. Keine Toten. Das ist kein Luxus. Das ist eine Pflicht, besonders bei öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern oder Schulen. Aber auch bei Wohnhäusern lohnt es sich. Laut einer Studie des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) haben 78 % der bestehenden Gebäude in der Schweiz einen Erfüllungsfaktor unter 0,6 - das bedeutet: Sie sind nicht erdbebensicher. Und Deutschland hat ähnliche Probleme. Die meisten Häuser aus den 60er und 70er Jahren wurden ohne Berücksichtigung von Erdbebendynamik gebaut.

Wie wird die Erdbebensicherheit geprüft?

Bevor Sie irgendetwas tun, müssen Sie wissen, wie gefährdet Ihr Gebäude wirklich ist. Das geht nicht mit einem Blick aus dem Fenster. Es braucht eine fachliche Analyse. In Deutschland wird das meist nach DIN 4149 gemacht. In der Schweiz gilt SIA 269/8. Beide Methoden berechnen den sogenannten Erfüllungsfaktor (aeff). Dieser Wert sagt: Wie gut hält Ihr Gebäude einem Bemessungserdbeben stand - also einem Ereignis, das statistisch einmal in 500 Jahren auftritt.

Ein Wert von 1,0 bedeutet: Das Gebäude erfüllt die heutigen Anforderungen. Ein Wert von 0,4? Dann ist es dringend notwendig, etwas zu tun. Die Prüfung wird von einem spezialisierten Erdbebeningenieur durchgeführt. Sie umfasst:

- Prüfung der Tragwerkspläne (wenn vorhanden)

- Ortstermin mit visueller Begutachtung von Wänden, Decken, Fundamenten

- Berechnung der seismischen Belastung am Standort

- Bestimmung des Erfüllungsfaktors

- Empfehlung für Maßnahmen

Die Kosten für diese Analyse liegen bei mittelgroßen Gebäuden zwischen 15.000 und 50.000 Franken. Klingt viel? Ja - aber im Vergleich zu den Folgekosten eines Einsturzes? Gar nichts.

Welche Maßnahmen helfen wirklich?

Nicht jedes Haus braucht eine komplette Neubau-Struktur. Die besten Lösungen sind oft einfach, aber clever. Hier sind die effektivsten Methoden, die heute eingesetzt werden:

1. Scherwände einbauen oder verstärken

Die einfachste und meist günstigste Lösung: Betonwände, die quer durch das Gebäude eingebaut werden. Sie verhindern, dass das Haus sich seitlich wie ein Kartenhaus zusammenfaltet. Diese Wände werden oft in Treppenhäusern oder an Außenwänden angebracht. Sie sehen nicht immer schön aus - aber sie halten das Haus zusammen.

2. Stahlrahmen und Verstrebungen

Bei Stahlbetonskelettbauten wird oft ein Stahlrahmen eingebaut, der Decken und Wände miteinander verbindet. So entsteht eine Art Käfig, der die Kräfte gleichmäßig verteilt. Verstrebungen - sichtbar oder versteckt - stabilisieren einzelne Felder. Das funktioniert besonders gut bei Bürogebäuden oder Mehrfamilienhäusern.

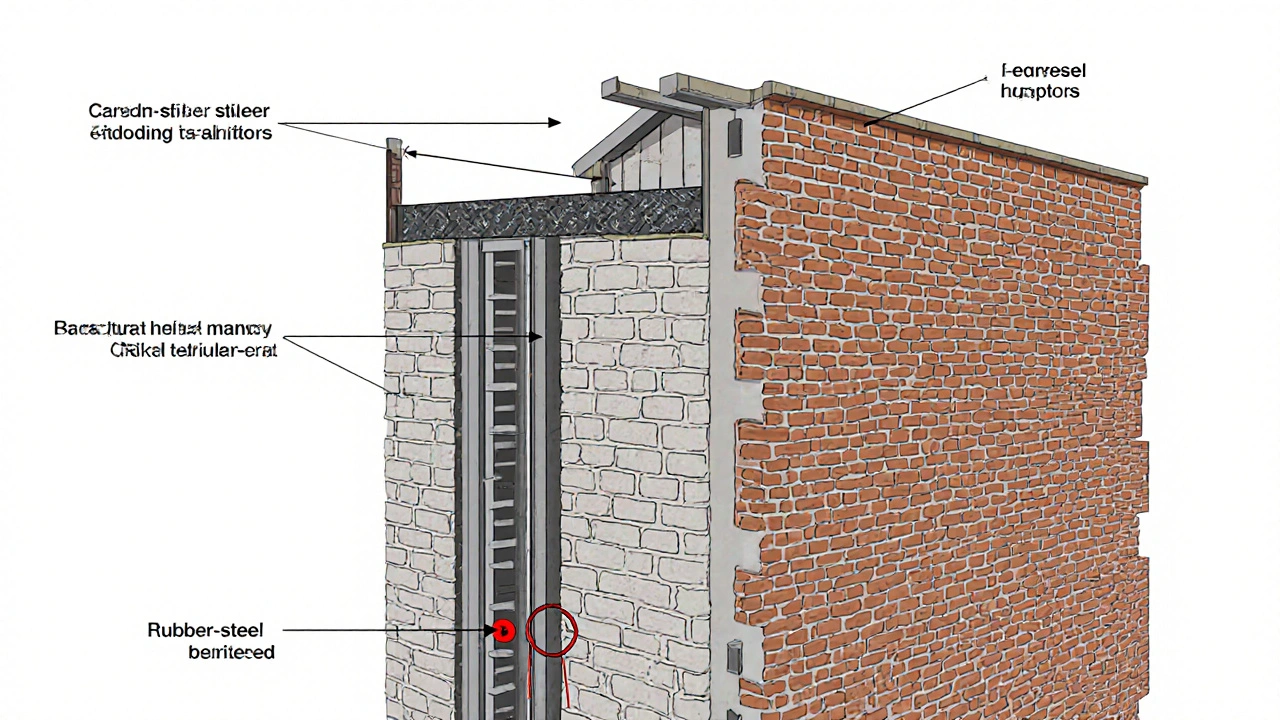

3. Basisisolation - das „Stoßdämpfer-Prinzip“

Bei besonders wertvollen oder kritischen Gebäuden - wie Krankenhäusern, Museen oder historischen Denkmälern - wird eine Basisisolation installiert. Das Gebäude wird auf elastische Lager aus Gummi und Stahl gesetzt. Diese wirken wie Stoßdämpfer: Sie absorbieren die Erdbebenwellen, bevor sie das Gebäude erreichen. Die Technik ist teuer, aber extrem wirksam. Sie wird auch in Japan und Kalifornien bei Hochhäusern eingesetzt.

4. Dämpfungssysteme in Kernen oder Brückenpfeilern

Viskose oder reibungsbasierte Dämpfer nehmen Energie aus der Bewegung auf. Sie werden in Hochhauskernen oder bei Brückenpfeilern nachgerüstet. Sie verpuffen die Schwingungen - ähnlich wie bei einem Auto mit neuen Stoßdämpfern. Kein Erschütterungschaos mehr. Nur ein sanftes Schaukeln.

5. Fassadenversteifung

Manchmal reicht es schon, die Fassade zu stabilisieren. Besonders bei alten Ziegel- oder Steinbauten. Hier werden Metallträger oder Carbonfaserverbundplatten angebracht. Sie halten die Außenwände in Form, auch wenn der Boden unter ihnen zittert.

Wie viel kostet eine Erdbebensicherung?

Die Angst vor hohen Kosten hält viele davon ab, etwas zu tun. Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache.

Bei fünf Verwaltungsgebäuden des Schweizer Bundes wurden die Mehrkosten der Erdbebensicherung auf maximal 0,3 % der Gesamtbaukosten geschätzt. Im Durchschnitt lagen sie bei etwas über 1 %. Das klingt unwahrscheinlich - aber es stimmt. Ein Einfamilienhaus, das heute neu gebaut wird, kostet für Erdbebensicherung etwa 5.000 bis 10.000 Franken. Bei einer Sanierung im Bestand sind die Kosten oft niedriger, weil andere Arbeiten wie Dach, Fenster oder Heizung ohnehin erneuert werden.

Die größten Kosten entstehen nicht bei den Baumaßnahmen, sondern bei der Planung. Die Analyse, die Berechnungen, die Koordination mit Architekten und Denkmalpflegern - das braucht Zeit und Expertise. Aber: Wer einen erfahrenen Erdbebeningenieur beauftragt, spart langfristig. Er findet die effizienteste Lösung - nicht die teuerste.

Die Schweiz hat klare Grenzen: Maßnahmen bis 10 Millionen Franken gelten als „verhältnismäßig“. Bis 100 Millionen Franken pro gerettetem Menschenleben sind „zumutbar“. Das ist kein Luxus - das ist Verantwortung.

Was ist mit Denkmälern?

Hier wird es kompliziert. Ein historisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert darf nicht einfach mit Betonwänden verkleidet werden. Der Denkmalschutz verbietet das. Aber es gibt Lösungen. In der Schweiz und in Deutschland werden heute spezielle Techniken eingesetzt:

- Carbonfaserverstärkung: Dünne, unsichtbare Streifen, die in Mauerwerk eingebettet werden

- Versteckte Stahlträger in Dachböden oder Zwischendecken

- Minimale Eingriffe: Nur dort, wo es unbedingt nötig ist

Die Lösung muss interdisziplinär sein: Architekt, Denkmalpfleger, Erdbebeningenieur - alle müssen zusammenarbeiten. Es ist kein Standardfall. Es ist eine Einzelfalllösung. Aber sie existiert. Und sie funktioniert.

Was kommt in Zukunft?

Die Technik entwickelt sich schnell. In den nächsten zehn Jahren wird sich die Erdbebensicherung verändern. Zwei Trends sind besonders wichtig:

1. BIM - Building Information Modeling

Statt Papierpläne zu stapeln, wird das ganze Gebäude digital erfasst. Mit BIM können Ingenieure Simulationen durchführen: Was passiert, wenn ein Erdbeben der Stärke 6,5 eintritt? Welche Bauteile belastet? Wo entstehen Risse? Das spart Zeit, reduziert Fehler und macht die Planung transparent.

2. Neue Materialien: Carbon und Formgedächtnislegierungen

Carbonfasern sind leicht, stark und unsichtbar. Sie können in Mauern, Balken oder Decken eingearbeitet werden, ohne das Aussehen zu verändern. Formgedächtnislegierungen - Metalle, die sich nach einer Verformung wieder in ihre ursprüngliche Form zurückverformen - werden bereits in Brücken eingesetzt. In Zukunft könnten sie auch in Gebäuden dafür sorgen, dass Wände nach einem Erdbeben „zurückfedern“ - statt zu brechen.

Die ETH-Zürich prognostiziert: Diese Technologien könnten die Kosten um bis zu 15 % senken. Und sie werden in den nächsten Jahren massentauglich.

Was tun Sie jetzt?

Sie haben drei Möglichkeiten:

- Ignorieren. Hoffen, dass es nie passiert. Risiko: Hohe Kosten, möglicherweise Leben.

- Warten. Bis ein Nachbar ein Erdbeben hat. Dann handeln. Risiko: Vielleicht ist es dann zu spät.

- Handeln. Jetzt eine Prüfung anfordern. Die Zahlen sind klar: Die Kosten sind überschaubar. Die Sicherheit ist enorm.

Wenn Sie ein Gebäude in Deutschland oder der Schweiz besitzen - egal ob Wohnung, Büro, Schule oder Altbau - fragen Sie sich: Hat es einen Erfüllungsfaktor? Wer hat ihn berechnet? Und wenn nicht: Warum nicht?

Ein Erdbeben kommt nicht oft. Aber wenn es kommt, zählt jede Sekunde. Und jede Wand, die hält, zählt.

Was ist der Erfüllungsfaktor (aeff) und warum ist er wichtig?

Der Erfüllungsfaktor (aeff) ist ein numerischer Wert, der angibt, wie gut ein Gebäude den Anforderungen der heutigen Erdbebennormen entspricht. Ein Wert von 1,0 bedeutet, dass das Gebäude den heutigen Standards voll entspricht. Ein Wert unter 0,6 deutet auf eine ungenügende Sicherheit hin. Dieser Faktor wird nach SIA 269/8 (Schweiz) oder DIN 4149 (Deutschland) berechnet und ist die Grundlage dafür, ob eine Ertüchtigung notwendig ist. Er berücksichtigt Bauweise, Material, Standort und Gebäudenutzung.

Kann ich eine Erdbebensicherung selbst durchführen?

Nein. Erdbebensicherung ist kein Heimwerkerprojekt. Es erfordert präzise Berechnungen, Kenntnisse über dynamische Lasten und spezialisierte Bautechniken. Selbst kleine Eingriffe - wie das Einbringen einer Scherwand - können das Tragverhalten des gesamten Gebäudes verändern und zu unerwarteten Schäden führen. Nur zugelassene Erdbebeningenieure dürfen die Planung und Bauleitung übernehmen. Eine fehlerhafte Sanierung kann gefährlicher sein als gar keine.

Gibt es staatliche Förderungen für Erdbebensicherung?

In Deutschland gibt es derzeit keine bundesweiten Förderprogramme für private Gebäude. Einige Kommunen in erdbebengefährdeten Gebieten wie dem Rheingraben oder in Teilen Sachsens bieten jedoch Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite an. In der Schweiz fördern einige Kantone die Ertüchtigung von öffentlichen Gebäuden und in Einzelfällen auch private Immobilien. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem kantonalen Amt für Bau und Wohnen.

Wie lange dauert eine Erdbebensicherung?

Die Dauer hängt von der Komplexität ab. Eine einfache Scherwand in einem Einfamilienhaus kann in 2-4 Wochen eingebaut werden. Bei größeren Gebäuden, wie Wohnblöcken oder Schulen, dauert die Sanierung oft 3-12 Monate. Die Planungsphase - Analyse, Genehmigung, Baugenehmigung - kann weitere 3-6 Monate beanspruchen. Bei Denkmälern kann die Planung bis zu zwei Jahre dauern, da viele Behörden beteiligt sind.

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Ertüchtigung?

Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt - aber besonders sinnvoll ist es, wenn ohnehin eine Sanierung geplant ist. Wenn das Dach erneuert wird, die Fenster ausgetauscht oder die Fassade saniert wird, können Erdbebensicherungsmaßnahmen oft kostengünstig integriert werden. Das nennt man „Synergieeffekt“. Wer warten bis zum nächsten Erdbeben, riskiert nicht nur das Gebäude, sondern auch höhere Kosten und längere Bauzeiten.

ROMMEL LUBGUBAN

November 7, 2025 AT 21:36Frank Vierling

November 8, 2025 AT 09:34NURUS MUFIDAH

November 9, 2025 AT 14:39Jakob Sprenger

November 11, 2025 AT 01:31Eoin Browne

November 12, 2025 AT 14:36Philipp Cherubim

November 12, 2025 AT 18:51jill riveria

November 13, 2025 AT 03:26Torsten Muntz

November 14, 2025 AT 05:27Ute Klang

November 15, 2025 AT 19:14Niklas Baus

November 17, 2025 AT 09:19Dirk Lukeit

November 18, 2025 AT 05:59Christian Bikar

November 19, 2025 AT 13:06Shane Dolan

November 21, 2025 AT 12:00Patrick Mayrand

November 22, 2025 AT 14:38NURUS MUFIDAH

November 22, 2025 AT 22:39