Wenn Sie eine alte Immobilie kaufen oder sanieren, kann ein Denkmalgutachten Ihnen jahrelang Geld sparen - aber nur, wenn Sie alles richtig machen. Viele Eigentümer denken, dass jedes alte Haus automatisch als Denkmal gilt. Das ist ein Irrtum. Nur Gebäude, die eine historische, architektonische oder städtebauliche Bedeutung haben, kommen in Frage. Und selbst dann müssen Sie einen offiziellen Nachweis haben, sonst gibt es keine steuerliche Förderung.

Was ist ein Denkmalgutachten und warum brauchen Sie es?

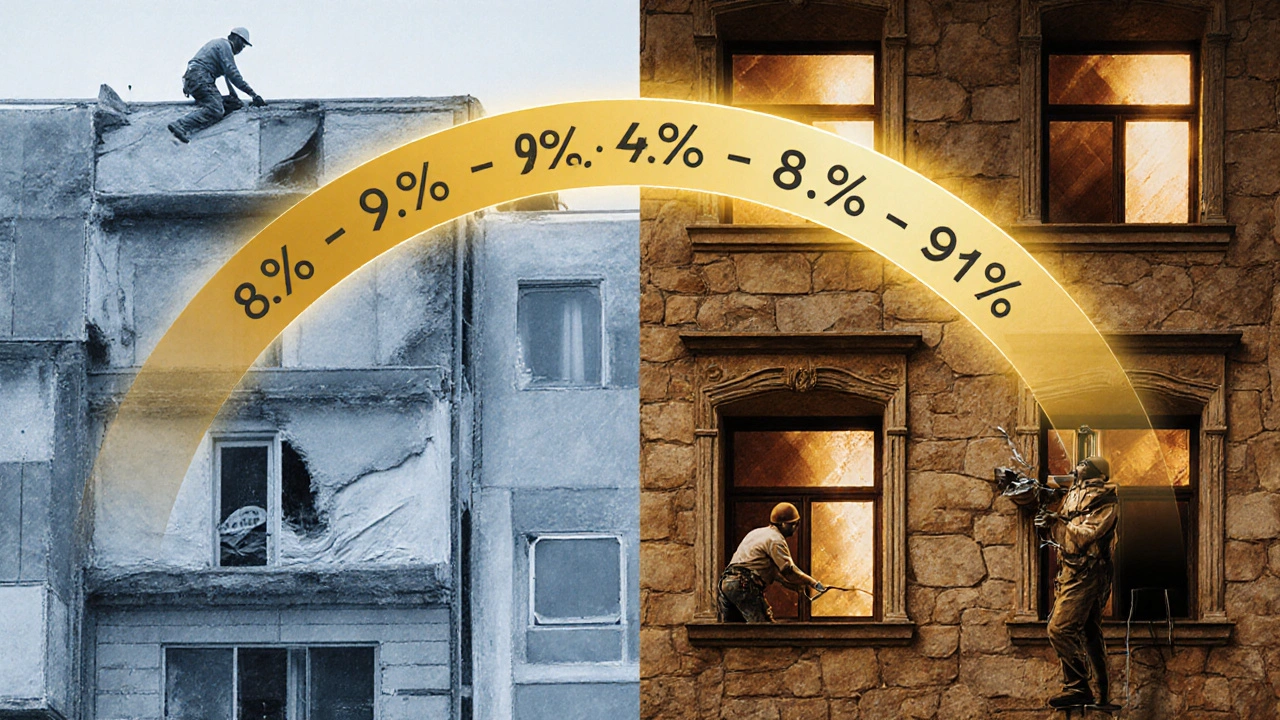

Ein Denkmalgutachten ist kein einfacher Statusbericht. Es ist ein fachlich fundierter Nachweis, der belegt, dass Ihr Gebäude als Baudenkmal gilt. Dafür prüft ein zertifizierter Sachverständiger: Wie alt ist das Haus wirklich? Welche Originalelemente sind noch vorhanden? Hat es künstlerische oder historische Besonderheiten? Die Antwort darauf entscheidet, ob die Untere Denkmalschutzbehörde Ihr Gebäude in die Denkmalliste aufnimmt.Doch der wahre Grund, warum Sie das Gutachten brauchen, ist die Denkmal-AfA - die Absetzung für Abnutzung. Sie können bis zu 90 % der Sanierungskosten über zwölf Jahre steuerlich absetzen. Das bedeutet: Wenn Sie 300.000 Euro in die Sanierung investieren, können Sie bis zu 270.000 Euro als Werbungskosten geltend machen. Bei einem Steuersatz von 42 % sind das fast 113.000 Euro Steuerrückerstattung. Das ist kein Kleingeld.

Die Voraussetzung? Ein gültiges Denkmalgutachten. Ohne das Dokument sagt die Finanzbehörde: Keine Abschreibung. Punkt. Und das Gutachten muss von einem anerkannten Experten erstellt werden - nicht von jedem Architekten oder Bauingenieur. Es braucht spezifische Qualifikationen im Denkmalschutzrecht.

Wie wird ein Gebäude zum Denkmal?

Nicht jedes Haus aus den 1920er-Jahren ist ein Denkmal. Die Kriterien sind streng und variieren von Bundesland zu Bundesland. In Bayern gilt ein Gebäude ab 50 Jahren automatisch als schützenswert, wenn es typische Merkmale einer Epoche aufweist. In Berlin oder Hamburg hingegen wird auch ein Gebäude aus den 1960ern als Denkmal anerkannt, wenn es ein Beispiel für die Nachkriegsmoderne ist.Die Behörden prüfen vier Hauptkriterien:

- Historische Bedeutung: Hat das Gebäude mit wichtigen Ereignissen, Persönlichkeiten oder sozialen Entwicklungen zu tun?

- Künstlerische Bedeutung: Ist es ein Werk eines bekannten Architekten? Hat es besondere Gestaltungselemente wie Stuck, Holzschnitzereien oder originale Fenster?

- Städtebauliche Bedeutung: Fügt es sich in ein historisches Gefüge ein? Ist es Teil einer erhaltenen Straßenzugstruktur?

- Technische Bedeutung: Werden alte Bautechniken oder Materialien verwendet, die heute nicht mehr üblich sind?

Ein Gebäude muss mindestens eines dieser Kriterien erfüllen. Und es reicht nicht, dass es „alt“ ist. Ein Haus aus den 1950ern mit Plattenboden und Kastenfenstern wird selten als Denkmal anerkannt - es sei denn, es ist ein seltener Vertreter einer bestimmten Baureihe.

Wie viel kostet ein Denkmalgutachten?

Ein Gutachten kostet zwischen 800 und 2.500 Euro - je nach Größe, Komplexität und Lage des Objekts. Ein kleines Einfamilienhaus in einem Dorf kostet weniger als ein großes Stadthaus mit mehreren Wohnungen und originalen Holztüren aus dem 19. Jahrhundert.Doch das ist nur der Anfang. Die Sanierungskosten selbst liegen durchschnittlich 35 % höher als bei normalen Immobilien. Warum? Weil Sie Originalmaterialien verwenden müssen. Ein Fenster aus dem Jahr 1900 kann nicht einfach durch ein modernes Isolierglas ersetzt werden. Sie brauchen ein Ersatzfenster mit gleicher Glasstärke, Rahmenform und Verglasungstechnik - und das ist teuer. Ein guter Handwerker, der mit historischen Bautechniken vertraut ist, verlangt bis zu 50 % mehr als ein normaler Zimmermann.

Und dann gibt es noch die Zeit. Die Genehmigung für Sanierungsmaßnahmen dauert durchschnittlich 7,2 Monate. In manchen Kommunen sind es sogar 9 Monate. Das ist fast doppelt so lange wie bei normalen Renovierungen. Sie müssen Planungen einreichen, Fotos, Zeichnungen, Materialproben - und dann warten. Viele Eigentümer verzweifeln an diesem Prozess. Aber wer durchhält, profitiert.

Denkmal-AfA vs. KfW-Förderung: Was ist besser?

Viele Leute fragen: Warum nicht einfach die KfW-Förderung nehmen? Die ist doch einfacher, oder?Die KfW-Förderung bietet Zuschüsse von bis zu 120.000 Euro pro Objekt - aber nur für energetische Sanierungen. Sie müssen die Wärmedämmung verbessern, die Heizung austauschen, Fenster tauschen. Bei einem Denkmal ist das oft unmöglich. Dämmen Sie die Außenwand von innen? Dann verschwindet der historische Stuck. Setzen Sie moderne Fenster ein? Dann verlieren Sie den Denkmalstatus.

Die Denkmal-AfA ist anders. Sie erlaubt die Abschreibung von Sanierungskosten - unabhängig von energetischen Standards. Sie können alte Fenster reparieren, statt sie zu ersetzen. Sie können Holzböden aufarbeiten, statt neue zu verlegen. Sie können die Außenwände mit Kalkputz sanieren, statt mit Styropor zu dämmen. Das ist der große Vorteil.

Und die Summe? Sie können bis zu 400.000 Euro Sanierungskosten pro Objekt absetzen. Bei 42 % Steuersatz: bis zu 168.000 Euro Steuervorteil. Das ist deutlich mehr als die KfW-Zuschüsse. Aber: Sie müssen die Immobilie zwölf Jahre halten. Wenn Sie sie früher verkaufen, müssen Sie die Abschreibungen nachträglich versteuern.

Wann lohnt sich ein Denkmalgutachten nicht?

Es ist kein Allheilmittel. Ein Denkmalgutachten lohnt sich nur, wenn:- Das Gebäude wirklich einen historischen Wert hat - nicht nur, weil es alt ist.

- Es in einer attraktiven Lage liegt - Innenstadt, Altstadt, historisches Viertel.

- Sie bereit sind, mehr Geld und mehr Zeit in die Sanierung zu investieren.

- Sie die Immobilie mindestens zwölf Jahre behalten wollen.

Wenn Ihr Haus in einer Randlage steht, kaum Besucher anzieht und nur für 150.000 Euro zu kaufen war, dann lohnt sich der Aufwand nicht. Die Sanierungskosten könnten den Wert des Hauses übersteigen. Und wenn Sie denken, Sie können mit dem Denkmalstatus den Verkaufspreis künstlich hochtreiben: Vorsicht. Laut dem Bundesverband Deutscher Hypothekenbanken liegen 42 % der Verkaufspreise für Denkmalimmobilien um mehr als 25 % über dem realen Wert - weil Eigentümer die steuerlichen Vorteile falsch in den Preis einrechnen. Am Ende bleibt das Haus unverkäuflich.

So starten Sie den Prozess

Schritt 1: Prüfen Sie, ob Ihr Haus bereits in der Denkmalliste steht. Das geht bei der Unteren Denkmalschutzbehörde Ihrer Stadt oder Gemeinde. Frag einfach nach - oft gibt es Online-Datenbanken, wie das Portal das-baudenkmal.de.Schritt 2: Wenn es nicht eingetragen ist, beantragen Sie die Eintragung. Dafür brauchen Sie ein Denkmalgutachten. Wählen Sie einen Sachverständigen mit Erfahrung in Ihrer Region. Ein Gutachter aus München ist nicht der richtige für ein Haus in Linz - die Kriterien und Praxis sind unterschiedlich.

Schritt 3: Machen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme. Fotos von Fassade, Dach, Fenstern, Treppen, Stuckarbeiten. Alles dokumentieren. Keine Kleinigkeit ist zu klein.

Schritt 4: Planen Sie die Sanierung mit dem Sachverständigen. Was muss gemacht werden? Was ist erlaubt? Was ist verboten? Lassen Sie sich die Genehmigungsunterlagen von ihm erstellen - nicht von einem Bauunternehmen.

Schritt 5: Beginnen Sie die Sanierung erst, wenn die Genehmigung vorliegt. Die Abschreibung beginnt erst, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind - nicht, wenn Sie den Vertrag unterschreiben.

Schritt 6: Dokumentieren Sie jede Ausgabe. Rechnungen, Belege, Fotos vorher/nachher. Die Finanzbehörde prüft das genau. Ein fehlender Beleg kann die gesamte Förderung gefährden.

Was andere Eigentümer erlebt haben

Ein Nutzer namens „Historica87“ auf Immobilienscout24 schreibt: „Mit dem Gutachten von Gutachter X konnte ich alle Kosten dokumentieren. Die Finanzbehörde hat die AfA ohne Probleme anerkannt. 2023 bekam ich 14.500 Euro Steuerrückerstattung.“Aber es gibt auch negative Erfahrungen. „Altbauer2024“ berichtet: „Die Behörde hat meine Pläne dreimal abgelehnt. Die Fenster mussten originalgetreu ersetzt werden - aber die Firma, die sie liefern sollte, hat versagt. Nach 14 Monaten war die Frist für die AfA fast abgelaufen.“

Eine Umfrage des Instituts für Denkmalpflege zeigt: 82 % der Eigentümer finden die steuerlichen Vorteile sinnvoll. Aber 67 % sagen: Die Genehmigungsprozesse waren viel komplexer als erwartet.

Was sich 2025 ändert

Die Regierung will den Prozess einfacher machen. In Nordrhein-Westfalen wurde 2024 die Genehmigungsfrist auf sechs Monate begrenzt. Und bis 2026 soll es ein bundesweites digitales Denkmallisten-Portal geben - dann können Sie online prüfen, ob Ihr Haus geschützt ist.Ab 2026 soll es auch eine Kombi-Förderung geben: Denkmal-AfA plus KfW-Mittel für energetische Sanierungen - wenn sie denkmalgerecht umgesetzt werden. Das ist ein großer Schritt. Endlich wird der Klimaschutz nicht mehr gegen den Denkmalschutz ausgespielt.

Was bleibt: Die Denkmal-AfA ist gesichert. Sie steht im Koalitionsvertrag 2021-2025. Sie wird nicht abgeschafft. Aber sie wird nicht einfacher. Wer sie nutzen will, muss sich gut vorbereiten. Mit einem guten Gutachten, einem erfahrenen Sachverständigen und einer sauberen Dokumentation.

Es ist kein Spaziergang. Aber wer durchhält, investiert nicht nur in ein Gebäude - sondern in eine Kultur, die überlebt. Und in eine steuerliche Abschreibung, die sich über Jahre rechnet.

Ist jedes alte Haus automatisch ein Denkmal?

Nein. Das Alter allein reicht nicht aus. Ein Gebäude muss historische, künstlerische, städtebauliche oder technische Bedeutung haben. Ein Haus aus den 1950er-Jahren mit Plattenboden und Kastenfenstern ist selten ein Denkmal - es sei denn, es ist ein seltener Bautyp oder von einem bekannten Architekten entworfen. Die Entscheidung trifft die Untere Denkmalschutzbehörde nach Prüfung eines Gutachtens.

Wie lange dauert die Genehmigung für Sanierungsmaßnahmen?

Im Durchschnitt dauert es 6 bis 9 Monate, bis die Denkmalschutzbehörde eine Sanierung genehmigt. In manchen Kommunen sind es sogar länger. Das liegt an der detaillierten Prüfung von Materialien, Bautechniken und Originalität. Im Vergleich dazu dauert eine normale Renovierung nur 2-3 Monate. Planen Sie deshalb viel Zeit ein.

Kann ich die Denkmal-AfA auch nutzen, wenn ich die Immobilie vermiete?

Ja, absolut. Die Denkmal-AfA steht sowohl Eigenheimbesitzern als auch Vermietern zur Verfügung. Sie können die Abschreibung auf die Mieteinnahmen anwenden, solange das Gebäude als Baudenkmal anerkannt ist und die Sanierung ordnungsgemäß dokumentiert ist. Viele Investoren nutzen genau diese Möglichkeit, um langfristig steuerlich günstig in denkmalgeschützte Immobilien zu investieren.

Was passiert, wenn ich das Haus nach 8 Jahren verkaufe?

Wenn Sie das Denkmal vor Ablauf der zwölfjährigen Bindungsfrist verkaufen, müssen Sie die bisher abgesetzten Abschreibungen nachträglich versteuern. Die Finanzbehörde fordert die Differenz zwischen der abgesetzten Summe und dem tatsächlichen Wertverlust zurück. Das kann teuer werden - deshalb sollten Sie die Immobilie nur kaufen, wenn Sie sie mindestens zwölf Jahre halten wollen.

Wie hoch ist die jährliche Abschreibung bei der Denkmal-AfA?

Die jährliche Abschreibung liegt zwischen 8,8 % und 9,5 % der Sanierungskosten, je nach Bundesland. Bayern hat mit 9,5 % die höchste Quote, andere Bundesländer liegen bei 9 % oder darunter. Die Abschreibung gilt nur für die Kosten der Herstellung der wohnwirtschaftlichen Nutzung und der Erhaltungsmaßnahmen - nicht für den Kaufpreis der Immobilie.

Kann ich auch Teile einer Immobilie als Denkmal anerkennen lassen?

Ja, das ist möglich. Wenn nur ein Teil des Gebäudes - etwa die Fassade, ein Treppenhaus oder ein Dachstuhl - denkmalgeschützt ist, kann die Abschreibung nur auf die Sanierungskosten für diesen Teil angerechnet werden. Der Sachverständige muss genau dokumentieren, welche Bereiche geschützt sind. Die Finanzbehörde prüft dann nur diese Teile.

Warum sind die Sanierungskosten bei Denkmalimmobilien höher?

Weil Sie Originalmaterialien und traditionelle Techniken verwenden müssen. Moderne Dämmung, Kunststofffenster oder Betonplatten sind oft nicht erlaubt. Stattdessen brauchen Sie handgefertigte Ziegel, Kalkputz, Echtholzfenster oder originalgetreue Stuckarbeiten. Diese Materialien sind teurer, und die Handwerker, die damit arbeiten, sind rar - und entsprechend teurer. Das erhöht die Kosten um durchschnittlich 35 %.

Gibt es Unterstützung bei der Beantragung?

Ja. Denkmalschutzverbände wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz bieten Beratung an. Steuerberater mit Spezialisierung auf Denkmalschutz helfen bei der Dokumentation und der Antragstellung. Und viele Kommunen haben eigene Denkmalpflegeämter, die vor Ort beraten. Nutzen Sie diese Angebote - sie sparen Ihnen Zeit, Geld und Stress.

Lea Relja

November 23, 2025 AT 01:25Oh mein Gott, wieder so ein Text, der alle anderen als Idioten behandelt… Du denkst, jeder, der ein altes Haus kauft, ist ein verrückter Denkmal-Fanatiker? Ich hab ein Haus aus 1930 gekauft, weil es günstig war – nicht weil ich Stuck reparieren will. Und jetzt muss ich 2500€ für ein Gutachten ausgeben, nur damit die Finanzbehörde mir sagt: „Nein, kein Denkmal.“ Und das alles, weil du es so schön aufschreibst… 😒

Matthias Broghammer

November 23, 2025 AT 20:20Hm. Interessant. Ich hab auch so ein Haus. Zwei Jahre gewartet, drei Gutachten, ein Handwerker, der mit Kalk putzt wie vor 100 Jahren… und dann: 113.000€ Steuerrückerstattung. Ja, es ist ein Monster-Projekt. Aber wenn du es durchziehst? Es fühlt sich an, als hättest du einen Teil der Geschichte gerettet. Nicht nur deine Steuern.

Joeri Puttevils

November 25, 2025 AT 17:04As a Belgian, I gotta say: the German Denkmal-AfA system is *next-level*. In Flanders, we barely have any tax incentives for heritage restoration – just vague guidelines and endless paperwork. The 90% AfA is insane. But yeah, the 7-month approval cycle? That’s a nightmare. I’d recommend using a *Denkmalberater* with local connections – not some Berlin-based consultant who thinks ‘1950s’ means ‘ugly socialist architecture’.

Maury Doherty

November 27, 2025 AT 06:10I cried when my first window got approved. Not because it was cheap. Because after 11 months of rejections, they finally said: yes, this glass matches the 1897 original. I didn’t even know glass had a history… Now I sleep with the restoration plans under my pillow. 🥲

Erika Conte

November 27, 2025 AT 10:01It’s not about the money, really. It’s about the weight of time. When you touch a door handle that was worn smooth by hands from the Kaiserreich, you don’t just see wood – you see the fingers of a tailor who lived through two wars, who raised children in this room, who heard the first radio broadcast in 1927. The Denkmalgutachten is just bureaucracy’s attempt to quantify something that can’t be measured: memory. And yes, the 12-year lock-in? That’s not a tax trap. It’s a covenant. You’re not buying a house. You’re becoming its guardian. And that’s heavier than any tax form.

stefan teelen

November 28, 2025 AT 19:22Guys, I just finished my 3rd Denkmalgutachten this year. Let me tell you: the real secret? Don’t go to the Behörde until you have 50+ photos, 3 different material samples, and a handwritten letter from your grandma saying ‘Ja, das Fenster war schon immer so’. They love that. Also, bring cookies. Seriously. I got my approval because I brought Lebkuchen. No joke. 🍪

Eduard Pozo

November 29, 2025 AT 09:59So many people think this is about money. It’s not. It’s about patience. I spent 18 months waiting for approval on my roof tiles. The guy at the Denkmalamt said: ‘Wir brauchen den Originalton’. I had to find a kiln in Thüringen that still fires 1905-style Ziegel. Cost me 8k. But now? When it rains, I stand outside and listen. It sounds like history breathing.

Eduard Sisquella Vilà

Dezember 1, 2025 AT 08:49It is an incontrovertible fact that the preservation of architectural heritage constitutes a supra-individual cultural imperative, transcending mere fiscal calculus. The Denkmal-AfA, while ostensibly a fiscal instrument, functions as a societal contract between the state and the custodian of historical continuity. To reduce this to a 90% tax deduction is to commit a category error of monumental proportions. One does not preserve memory for the sake of accounting; one preserves memory because to forget is to die twice.

Niall Durcan

Dezember 2, 2025 AT 08:20Irish people don’t get this. We tear down 19th-century cottages to build ‘modern’ bungalows with plastic windows. You Germans are lucky you still have buildings older than your nation. But honestly, 12 years? That’s ridiculous. If you can’t sell your house after 5, you’re not an investor, you’re a museum curator. And why are you even here? Ireland has 30% tax credits for heritage restoration and no 7-month waiting period. Just saying.

antoine vercruysse

Dezember 3, 2025 AT 01:21Lea, du hast vollkommen recht – das ist ein Monster. Aber Matthias? Du hast es getroffen. Ich hab mein Haus in Brüssel renoviert – mit deutschen Gutachtern. Die haben mir gesagt: ‘Wenn du das Fenster nicht originalgetreu machst, verlierst du nicht nur die Förderung – du verlierst die Seele des Hauses.’ Ich hab’s gemacht. Jetzt steht ein 1880er-Fenster da, das ich mit dem Handwerker aus dem Erzgebirge zusammen eingebaut habe. Und ich schaue jeden Morgen drauf. Es ist nicht perfekt. Aber es ist echt. Und das zählt.

Franz Meier

Dezember 3, 2025 AT 07:18Denkmalgutachten? Kostet zu viel. Haus aus 1920? Nix drin. Fenster kaputt? Einfach neue rein. Steuern? Kein Problem. Ich hab 5 Häuser gekauft. Kein Gutachten. Keine Probleme. Wer zu viel denkt, verliert.