Ein Altbau zu sanieren klingt nach einem Traum: mehr Platz, wärmere Zimmer, niedrigere Heizkosten. Doch wer schon einmal ein Haus aus den 1950er oder 60er Jahren renoviert hat, weiß: Der Traum kann schnell zur Kostenfalle werden. Altbaurenovierung ist kein Projekt, das man mit einem Blick auf die Baupläne und ein paar Online-Rechnern startet. Es braucht Realismus, Vorbereitung und vor allem: einen Puffer, den die meisten nicht einplanen.

Wie viel kostet eine Altbausanierung wirklich?

Die Zahlen, die man im Internet findet, sind oft irreführend. 400 Euro pro Quadratmeter? 1.000 Euro? Beides kann stimmen - aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Ein Haus aus den 1980er Jahren mit modernen Fenstern und einer halbwegs intakten Heizung kostet deutlich weniger als ein Bau aus 1955 mit Asbest in den Bodenplatten, undichten Fenstern und einer alten Ölofenheizung.Die Sparkasse listet konkrete Kosten auf: Ein neues Dach mit Dämmung kostet zwischen 150 und 250 Euro pro Quadratmeter. Die Fassadendämmung, die oft nötig ist, kommt auf 100 bis 150 Euro pro Quadratmeter. Neue Fenster? Das sind 700 bis 1.200 Euro pro Stück - und bei einem Einfamilienhaus braucht man oft acht bis zwölf davon. Eine moderne Fußbodenheizung oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe schlägt mit 15.000 bis 25.000 Euro zu Buche. Und das sind nur die sichtbaren Kosten.

Was viele vergessen: Die versteckten Arbeiten. Die Elektrik in einem Altbau ist oft nicht mehr sicher. Alte Leitungen aus Blei oder Asbestisolierung müssen raus. Das kostet 50 bis 80 Euro pro Quadratmeter - aber nur, wenn man sie überhaupt erkennt. Erst wenn die Wände aufgebrochen werden, sieht man, wie schlecht der Zustand wirklich ist. Ein Haus aus den 1950er Jahren hat laut einer TU München-Studie in 45 % der Fälle Asbest. In 38 % ist Schimmel bereits in den Wänden. Das sind nicht kleine Probleme. Das sind Sanierungsprojekte innerhalb des Projekts.

Wie lange dauert eine Sanierung - und warum dauert es immer länger?

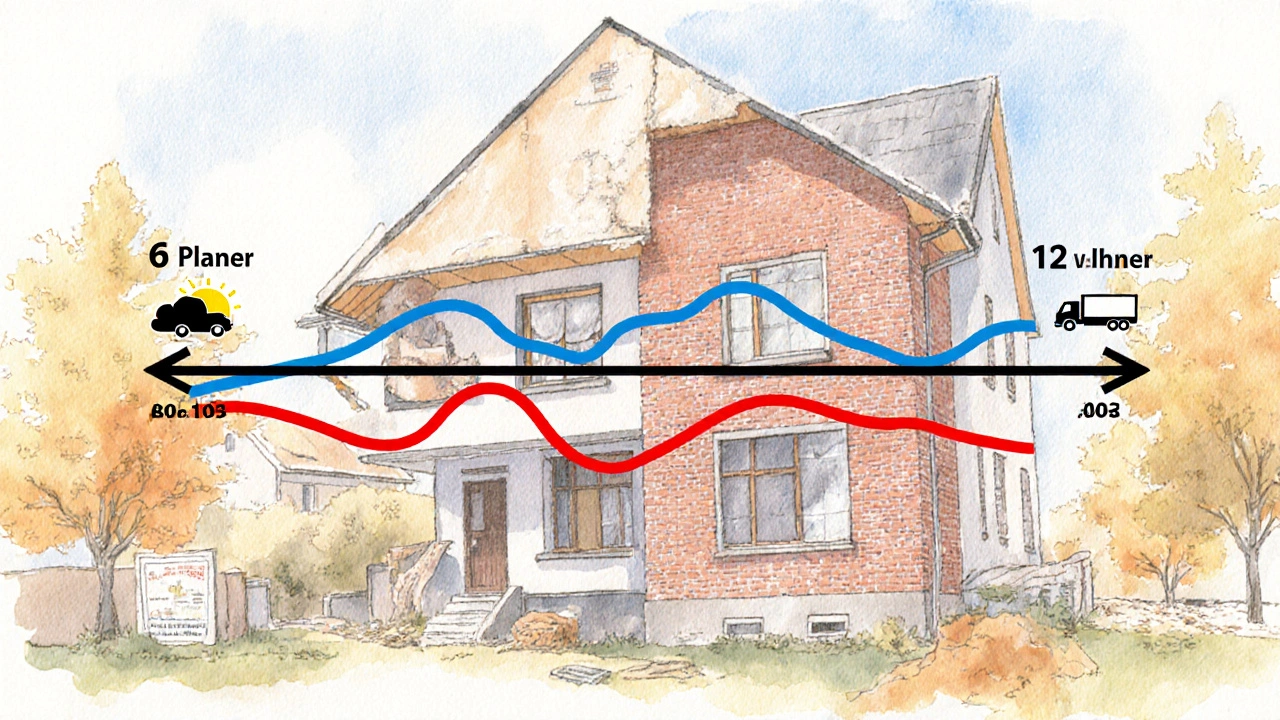

Die Planung sagt: sechs Monate. Die Realität sagt: neun Monate. Warum?Erstens: Lieferengpässe. Wer 2023 oder 2024 Fenster bestellt, die denkmalgeschützt sein müssen, muss mit drei bis vier Wochen Wartezeit rechnen. Dämmstoffe aus Holzfaser oder Mineralwolle sind oft nicht sofort verfügbar. Zweitens: Wetter. Dacharbeiten und Fassadenarbeiten lassen sich bei Regen oder Frost nicht machen. Zwei bis drei Wochen Verzögerung sind normal. Drittens: Koordination. Ein Handwerker kommt, macht seine Arbeit, aber der nächste ist krank oder hat andere Termine. Das schiebt alles nach hinten. Ein bis zwei Wochen sind da schnell drauf.

Und dann gibt es noch die Denkmalschutzbehörde. Wenn Ihr Haus unter Denkmalschutz steht, brauchen Sie eine Genehmigung für jedes Fenster, jede Dachrinne, jede Fassadenfarbe. Das dauert durchschnittlich acht bis zwölf Wochen. Ohne Genehmigung? Bußgelder bis zu 500.000 Euro - und der Befehl, alles wieder zurückzubauen. Das ist kein Risiko, das man unterschätzen darf.

Die größten Risiken - und wie man sie vermeidet

Die meisten Sanierungen überschreiten das Budget. Laut Studien sind es 68 % aller Fälle. Warum? Weil die Leute glauben, sie wüssten, was sie tun.Das größte Risiko ist die falsche Reihenfolge. Wer zuerst die Wände streicht, dann die Fenster einbaut und erst danach die Dämmung macht, hat später Probleme mit Feuchtigkeit. Wer die Heizung wechselt, bevor er die Dämmung macht, zahlt doppelt. Die Akademie Herkert sagt: Eine falsche Gewerkreihenfolge kostet durchschnittlich 12 % mehr. Das ist kein kleiner Fehler. Das ist ein halbes Auto.

Ein weiteres Risiko: der Energieberater. Viele sparen ihn sich. Sie denken: „Ich kenne mein Haus.“ Aber ein Energieberater mit Thermografie-Kamera findet Schwachstellen, die man mit dem Auge nicht sieht. Eine thermografische Untersuchung kostet 300 bis 500 Euro. Sie spart aber bis zu 15 % an unnötigen Sanierungsmaßnahmen. Das ist eine Investition, die sich in Wochen amortisiert.

Und dann ist da noch die Förderung. Die BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) zahlt bis zu 25 % der Kosten - aber nur, wenn man alles richtig macht. Die Anträge sind komplex. Viele Eigentümer verzichten, weil sie die Formulare nicht verstehen. Dabei ist die BEG die größte finanzielle Unterstützung, die es gibt. Wer sie nicht nutzt, gibt Geld auf der Straße.

Wie viel Puffer braucht man wirklich?

Ein Puffer von 10 % ist zu wenig. 15 % ist das Minimum. 20 % ist besser. Die Sparkasse empfiehlt 15 bis 20 % des Gesamtbudgets als Reserve. Warum? Weil in 78 % der Fälle die Amortisationszeit unter 15 Jahren liegt - aber nur, wenn man die Kosten nicht überschreitet.Ein Beispiel: Ein Haus von 120 Quadratmetern. Geplante Kosten: 120.000 Euro. Puffer: 20 % = 24.000 Euro. Gesamtbudget: 144.000 Euro. Was passiert, wenn Asbest im Estrich gefunden wird? Wenn die Heizungsleitung komplett ausgetauscht werden muss? Wenn die Fenster 20 % teurer sind als geplant? Dann ist der Puffer da. Und man kann weitermachen - ohne in die Schuldenfalle zu geraten.

Wer keinen Puffer einplant, zahlt später doppelt. Entweder durch Kredite mit hohen Zinsen - die seit 2023 von 1,33 % auf 2,11 % gestiegen sind - oder durch Abbrüche, Verschlechterungen, Stress. Die meisten, die ohne Puffer starten, verkaufen das Haus später - und verlieren Geld.

Die Förderung: Was wirklich zahlt die BEG?

Die BEG ist kein Geschenk. Sie ist eine Investition der Bundesregierung. Seit 2021 hat sie über 2,2 Milliarden Euro an Fördergeldern ausbezahlt. Im Jahr 2023 allein waren es bis September 1,05 Milliarden Euro für fast 100.000 Wohnungen.Was wird gefördert? Dämmung, Fenster, Heizung, Lüftung. Und nicht nur das: Auch die Fachplanung und Baubegleitung - also die Kosten für Architekt oder Energieberater - werden mit 50 % bezuschusst. Wer 10.000 Euro für einen Planer ausgibt, bekommt 5.000 Euro zurück. Das ist kein kleiner Betrag.

Und die Steuern? Wer einkommensteuerpflichtig ist, kann 20 % der Sanierungskosten und 50 % der Planungskosten von seiner Steuerschuld abziehen. Das ist eine weitere, oft übersehene Unterstützung. Zusammen mit der BEG kann man bis zu 40 % der Gesamtkosten erstattet bekommen - vorausgesetzt, man macht alles richtig.

Was ist mit dem Wert des Hauses?

Ein Altbau, der nicht saniert wird, verliert an Wert. Ein sanierter Altbau gewinnt. Laut sanier.de steigt der Wiederverkaufswert um 10 bis 15 %. Das ist kein kleiner Gewinn. Bei einem Haus im Wert von 300.000 Euro sind das 30.000 bis 45.000 Euro mehr.Und die Heizkosten? Eine vollständige energetische Sanierung spart bis zu 80 % der Heizkosten. Ein Einfamilienhaus, das vorher 3.000 Euro im Jahr verbraucht, zahlt danach nur noch 600 Euro. Über 30 Jahre sind das 78.000 Euro Ersparnis. Das ist mehr als der Kaufpreis vieler Neubauten.

Die Frage ist nicht, ob man sanieren sollte. Die Frage ist: Wie macht man es richtig? Wer nur die Fenster wechselt, aber die Dämmung ignoriert, verschwendet Geld. Wer nur die Heizung wechselt, aber die Luftdichtigkeit nicht prüft, zahlt mehr als nötig.

Was tun, wenn man unsicher ist?

Fangen Sie nicht mit dem Bohrer an. Fangen Sie mit einem Gespräch an. Mit einem Energieberater. Mit einem Architekten, der Altbauten kennt. Mit einer Sanierungsberatung der Verbraucherzentrale - die oft kostenlos ist.Stellen Sie sich diese Fragen:

- Wie alt ist das Haus wirklich? (Baujahr ist nicht immer das Baujahr der Struktur)

- Wurde es schon einmal saniert? Und wie?

- Welche Teile sind noch intakt? Welche sind kritisch?

- Wie viel kann ich mir leisten - wirklich?

- Welche Förderung kommt für mich in Frage?

- Bin ich bereit, 15 bis 20 % mehr zu zahlen, als geplant?

Die Antwort auf diese Fragen entscheidet, ob die Sanierung ein Erfolg wird - oder eine Belastung. Wer hier ehrlich ist, spart später Geld, Zeit und Nerven.

Was kommt als Nächstes?

Ab 2028 müssen alle neuen Heizungen 65 % erneuerbare Energien nutzen. Das ist keine Zukunftsmusik. Das ist Gesetz. Wer jetzt nicht sanieren will, wird später gezwungen - und mit noch höheren Kosten konfrontiert.Und die Handwerker? Bis 2030 fehlen 240.000 Fachkräfte im Bauwesen. Die Wartezeiten werden länger. Die Preise steigen. Wer jetzt wartet, zahlt später mehr. Und hat weniger Auswahl.

Die Altbausanierung ist kein Luxus. Sie ist eine Notwendigkeit. Nicht nur fürs Klima. Sondern für den eigenen Geldbeutel, für den Wohnkomfort, für den Wert des Hauses. Wer sie realistisch plant, macht eine der besten Investitionen, die man als Hausbesitzer machen kann.

Wie viel Budget sollte ich für eine Altbausanierung einplanen?

Ein realistischer Ansatz ist ein Budget von 400 bis 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Aber das ist nur die Grundlage. Sie sollten mindestens 15 bis 20 % als Puffer einplanen, um versteckte Schäden, Lieferengpässe oder Änderungen abzudecken. Ein Haus von 120 Quadratmetern sollte daher mit 144.000 bis 180.000 Euro kalkuliert werden - inklusive Puffer.

Wie lange dauert eine komplette Altbausanierung?

Eine komplette Sanierung dauert zwischen sechs und zwölf Monaten. Bei einfachen Projekten mit wenig versteckten Schäden kann es auch nur vier Monate dauern. Bei denkmalgeschützten Häusern, Lieferengpässen oder unerwarteten Bauschäden kann es aber auch bis zu 18 Monate dauern. Planen Sie immer mit einem Aufschlag von zwei bis drei Monaten.

Welche Sanierungsmaßnahmen bringen die höchsten Renditen?

Die höchsten Renditen bringen Maßnahmen, die die Gebäudehülle verbessern: Dachdämmung, Fassadendämmung und Fensteraustausch. Sie senken den Heizenergiebedarf am stärksten. Eine moderne Heizung ist wichtig, aber ohne Dämmung wirkt sie wie ein Heizlüfter in einem offenen Fenster. Die Kombination aus Dämmung und effizienter Heizung bringt die besten Ergebnisse - und die höchsten Fördermittel.

Kann ich eine Altbausanierung selbst machen?

Einige Arbeiten wie Malerarbeiten, Bodenbeläge oder Einbau von Küchen sind möglich. Aber alles, was mit Dämmung, Elektrik, Heizung oder statischen Elementen zu tun hat, sollte von Fachleuten erledigt werden. Falsch gedämmte Wände führen zu Schimmel. Falsch verlegte Leitungen können zu Bränden führen. Und falsch ausgeführte Dachkonstruktionen können das ganze Haus gefährden. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle.

Wie finde ich einen verlässlichen Energieberater?

Suchen Sie nach Zertifikaten des Deutschen Energieberater-Verbands (DEBV) oder der KfW. Ein seriöser Berater macht eine thermografische Untersuchung, analysiert den Energieverbrauch und gibt Ihnen einen detaillierten Sanierungsfahrplan - nicht nur ein Formular für die Förderung. Die ersten 1.500 Euro für einen guten Berater sparen Ihnen oft 20.000 Euro an Fehlplanung.

Was passiert, wenn ich die BEG-Förderung nicht rechtzeitig beantrage?

Sie verlieren den Anspruch. Die BEG muss vor Beginn der Maßnahme beantragt werden. Wer erst nach dem Dachaufbau einen Antrag stellt, bekommt kein Geld. Auch bei der Steuerabsetzung: Die Kosten müssen in dem Jahr ausgewiesen werden, in dem sie entstanden sind. Planen Sie den Antrag als ersten Schritt - nicht als letzten.

Soll ich eine Komplettsanierung oder nur Teile sanieren?

Wenn mehr als 30 % des Hauses sanierungsbedürftig sind, lohnt sich die Komplettsanierung. Warum? Weil die Förderung dann besser greift, die Amortisationszeit kürzer ist und Sie später nicht noch einmal in den Keller gehen müssen. Teilsanierungen sind nur sinnvoll, wenn das Haus in gutem Zustand ist und nur einzelne Elemente erneuert werden müssen.

Marie-Lynn Crausaz

November 29, 2025 AT 03:36Ich hab vor zwei Jahren mein Altbauhaus in Bern saniert – und ja, der Puffer von 20 % war lebensrettend. Ohne ihn wär ich pleite geworden. Die Fassade sah gut aus – bis wir die Dämmung rausgenommen haben. Schimmel, Asbest, verrottete Balken. Aber wir haben’s geschafft. Und jetzt sitzen wir im Winter mit 15 Grad im Wohnzimmer – ohne Heizung an. 🌞🏠

Carsten Nelk

November 29, 2025 AT 06:01Die Studien sind irreführend. Die meisten Sanierungen scheitern nicht an Kosten, sondern an mangelnder Disziplin. Wer nicht bereit ist, 18 Monate durchzuhalten, sollte lieber einen Neubau kaufen. Diese emotionalen Schwächen – 'Ich will es schnell haben' – sind die eigentliche Krise der deutschen Immobilienkultur. Es geht nicht um Asbest. Es geht um Charakter.

Rolf Bittner

November 30, 2025 AT 02:19Die Bundesregierung zwingt uns zu dieser Sanierung mit ihren Vorschriften – und dann noch mit Fördergeldern, die man nicht mal richtig beantragen kann. Wer in Deutschland baut, ist ein Held. Wer es wagt, ein altes Haus zu retten, ist ein Märtyrer. Wir haben die Technik. Wir haben die Handwerker. Aber wir haben keine Politik, die uns nicht im Weg steht. 2028? Ich sage: 2025 ist zu spät.

Odette Tobin

Dezember 1, 2025 AT 14:28Ich hab ein Haus gekauft, dachte, ich mach das selbst. Hat 2 Jahre gedauert. Hab jetzt Schulden. Und ne neue Heizung. Aber wenigstens ist es warm.

Michael Hufelschulte

Dezember 2, 2025 AT 01:42Die hier zitierten Zahlen zur Asbestbelastung sind methodisch fragwürdig. Die TU München-Studie von 2021 beruht auf einer Stichprobe von 312 Objekten in Bayern, nicht bundesweit. Eine generalisierende Aussage von 45 % ist statistisch nicht haltbar. Zudem wird der Begriff 'Asbest in den Bodenplatten' unpräzise verwendet – es handelt sich meist um Asbestzementplatten oder -isolationen, nicht in der Betonmatrix selbst. Korrekte Terminologie ist kein Luxus, sondern Grundlage jeder fundierten Diskussion.

Wolfram Schmied

Dezember 2, 2025 AT 02:26Ich hab vor drei Jahren mit 72 Jahren angefangen, mein Elternhaus zu sanieren. Kein Geld, kein Plan, nur Mut. Die Handwerker haben mich unterstützt. Die Verbraucherzentrale hat mir geholfen. Ich hab den Puffer genommen – und überlebt. Jetzt bin ich stolz. Und mein Enkel sagt: Opa, du hast das Haus gerettet. Das ist mehr als jede Förderung.

Elmar Idao

Dezember 3, 2025 AT 00:01Bitte beachten Sie: Der Begriff 'Puffer' sollte im Kontext von Finanzplanung als 'Risikoreserve' bezeichnet werden. Zudem ist die Formulierung 'zahlt doppelt' grammatikalisch ungenau – korrekt wäre 'führt zu doppelten Kosten'. Solche sprachlichen Ungenauigkeiten untergraben die Glaubwürdigkeit eines otherwise sehr wertvollen Artikels. Korrektur ist kein Pedanterie – es ist Respekt vor dem Leser.

Alexander Wondra

Dezember 4, 2025 AT 10:00Ich hab den Energieberater genommen – und er hat mir gesagt: Dein Dach ist okay, aber die Fenster sind der große Verlierer. Hab sie ausgetauscht, 15 % Förderung kassiert, und jetzt ist es warm wie in einer Gemütlichkeit. Wer das nicht macht, der hat keine Ahnung. Und nein, ich hab nicht alles selbst gemacht – ich bin kein Handwerker. Aber ich hab zugehört. Und das ist der Schlüssel.

Philipp Lanninger

Dezember 6, 2025 AT 08:08Die Deutschen haben es wieder mal verkompliziert. Alles muss genehmigt werden, alles muss gefördert werden, alles muss perfekt sein. Aber wenn du ein Haus sanierst, dann mach es doch einfach. Mit Holz, mit Leidenschaft, mit Herz. Warum muss man 20 % mehr zahlen? Weil wir zu viel Angst haben, Fehler zu machen. Aber ein altes Haus hat doch schon 70 Jahre überlebt – es kann auch mit ein paar Macken weiterleben. 😊

Eoin Browne

Dezember 7, 2025 AT 22:45Ja klar, 15 % Puffer – und dann kommt der Denkmalschutz und sagt du musst die Fenster so lassen wie 1952. Also ich mach lieber Neubau. Mit Klimaanlage. Und IKEA-Küche. Und kein Asbest. Und keine Ahnung warum ich das Haus gekauft hab

Clare Archibald

Dezember 9, 2025 AT 04:29Die Studie sagt 68 % überschreiten das Budget. Aber wer hat die Studie gemacht? Eine Bank? Ein Energieberater? Wer profitiert davon, dass du Angst hast? Ich hab mein Haus mit 10 % Puffer saniert. Und alles ging glatt. Vielleicht liegt es nicht an den Kosten. Vielleicht liegt es an der Angst. Und an den Leuten, die dir Angst machen, damit du ihre Dienste kaufst.

David Melvin

Dezember 10, 2025 AT 15:26Ich komme aus Irland, wo wir auch alte Häuser sanieren – aber ohne diese Bürokratie. Wir haben keine BEG, keine Denkmalschutzbehörde, keine 15 % Puffer. Wir machen es einfach. Und es funktioniert. Vielleicht brauchen wir nicht mehr Planung. Vielleicht brauchen wir mehr Vertrauen – in uns, in die Handwerker, in die Zeit.

Jean Paul Kirschstein

Dezember 12, 2025 AT 06:09Die Frage ist nicht, ob man sanieren soll. Die Frage ist: Wer trägt die Last? Der Einzelne? Die Gesellschaft? Die Zukunft? Wer entscheidet, was ein 'wertvolles' Haus ist? Die Marktwirtschaft? Der Denkmalschutz? Der Energieberater? Diese Diskussion ist nicht über Baupläne. Sie ist über Werte.

Manja Gottschalk

Dezember 12, 2025 AT 13:53Ich hab vor einem Jahr angefangen und dachte, ich mach das allein. Dann kam der Schimmel. Dann die Heizung. Dann die Fenster. Dann hab ich geweint. 😭 Aber jetzt? Jetzt ist es mein Traumhaus. Und ich hab sogar ein kleines Fenster mit Blumenkasten. 🌸❤️ Wer sagt, dass Sanierung nicht Liebe ist?