Wenn Ihre Kellerwände feucht sind, der Putz abblättert und sich Schimmel in den Ecken bildet, liegt das meist an einer einzigen Ursache: aufsteigende Feuchte. Sie klettert kapillar durch die Poren des Ziegels oder Betons aus dem Erdreich nach oben - bis zu 1,5 Meter hoch. Und sie zerstört nicht nur Ihre Wände, sondern macht das ganze Haus ungesund und teuer. Die Lösung? Eine funktionierende Horizontalsperre im Mauerwerk. Doch nicht jede Methode hilft. Und viele DIY-Versuche scheitern, weil die Grundlagen ignoriert werden.

Warum Ihre Wand feucht wird - und warum das so gefährlich ist

Feuchtigkeit steigt nicht einfach so hoch. Sie nutzt die winzigen Kapillaren im Mauerwerk wie ein Docht. Wasser zieht gegen die Schwerkraft nach oben - ein physikalisches Phänomen, das jeder Ziegelstein und jeder Kalkmörtel beherrscht. In Häusern aus den 1950er-Jahren oder älter gibt es oft gar keine Horizontalsperre. Selbst wenn eine vorhanden war, ist sie heute meist verfault, gebrochen oder undicht. Das Ergebnis? Feuchtigkeit sammelt sich in den unteren 50 bis 120 Zentimetern der Wand. Der Putz löst sich, die Farbe blättert ab, Holzböden faulen, und Schimmelpilze wachsen - mit gesundheitlichen Folgen für Bewohner.Die Deutsche Bauvermittlung schätzt, dass bis zu 70 % aller Sanierungsprojekte in Altbauten genau auf dieses Problem zurückzuführen sind. Und das ist kein kleiner Schönheitsfehler. Eine dauerhaft feuchte Wand verliert bis zu 40 % ihrer Wärmedämmwirkung. Das bedeutet: Sie heizen Geld aus dem Fenster. Jeder Quadratmeter nasse Wand kostet Sie im Winter bis zu 15 Euro im Monat an zusätzlichen Heizkosten. Und das über Jahre hinweg.

Was ist eine Horizontalsperre - und wie funktioniert sie?

Eine Horizontalsperre ist eine undurchlässige Barriere, die quer durch das Mauerwerk eingebaut wird - etwa 15 bis 30 Zentimeter über der Bodenplatte. Ihr Job: die kapillare Feuchtigkeitswanderung stoppen. Sie wird nicht als Folie eingeklemmt, sondern als chemische oder mechanische Sperrschicht in das Mauerwerk integriert.Die DIN-Norm schreibt für Neubauten vor: mindestens eine Sperre 30 cm über Erdreich, eine weitere 5 cm über Kellerfußboden, und bei Kellerdecken auf Erdniveau sogar eine dritte. Bei Altbauten ist es anders: Hier geht es nicht um Vorsorge, sondern um Sanierung. Und hier gibt es zwei Hauptmethoden: mechanisch und chemisch.

Chemische Horizontalsperre: Die gängigste Lösung - aber mit Fallstricken

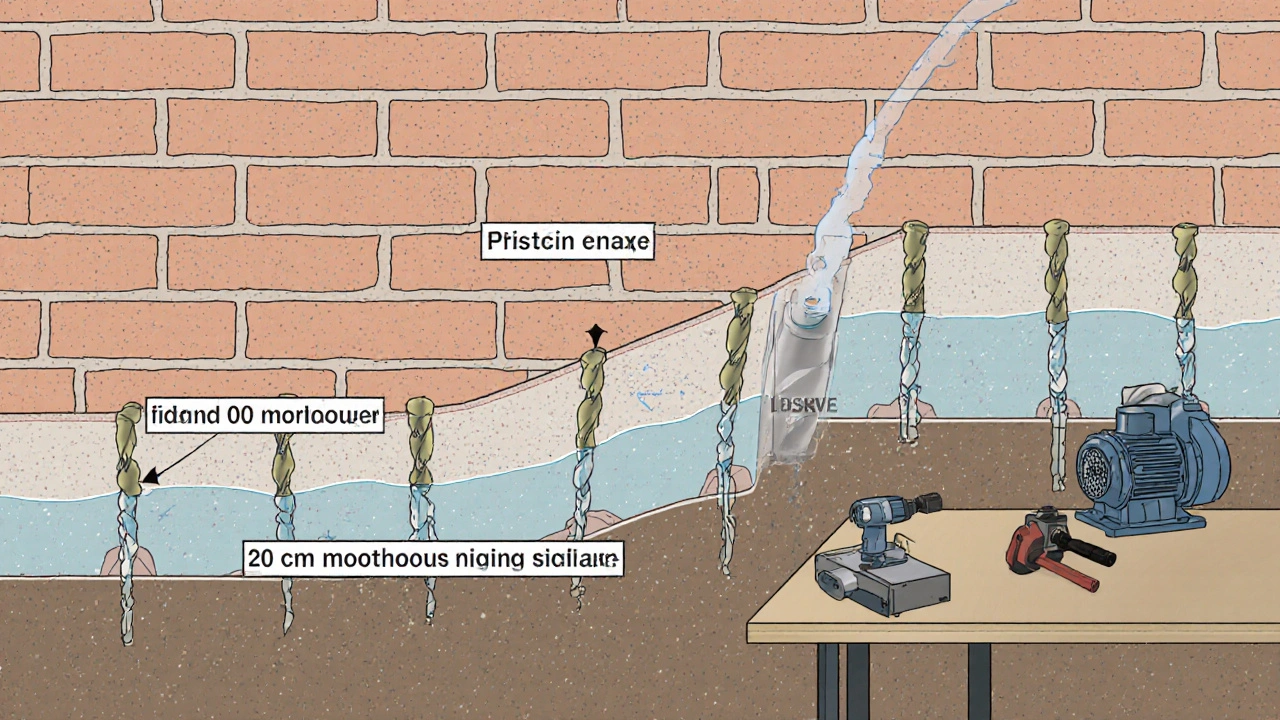

Die chemische Horizontalsperre ist heute die meistgenutzte Methode. Sie funktioniert mit Injektionsflüssigkeiten - meist Alkalisilikat, Paraffin oder Silikonharz. Diese werden unter Druck in Bohrlöcher gepresst, die in einer Reihe durch das Mauerwerk gesetzt werden. Die Flüssigkeit verteilt sich in den Poren, härtet aus und bildet eine wasserabweisende Schicht.Die Vorteile liegen auf der Hand: Kein großes Chaos, keine Mauerwerksschnitte, keine schweren Maschinen. Die Kosten liegen zwischen 30 und 50 Euro pro laufendem Meter. Für ein Einfamilienhaus mit 20 Metern Umfang sind das etwa 600 bis 1.000 Euro. Das ist günstig - aber nur, wenn es richtig gemacht wird.

Die Fehlerquote bei Eigenleistungen ist hoch. Eine Studie der Technischen Universität München zeigt: 45 % der selbst durchgeführten Injektionen sind unvollständig. Warum? Die Bohrlöcher sind zu weit auseinander, zu flach oder nicht sauber gereinigt. Die Bohrlöcher müssen 10 bis 25 cm auseinander liegen, 2/3 der Wanddicke durchdringen und im Winkel von 30 bis 45 Grad angebohrt werden. Bei Wänden über 50 cm Dicke müssen sie von innen und außen gesetzt werden. Und: Vor der Injektion muss jedes Loch mit Wasser angefeuchtet werden - sonst nimmt das Material nicht richtig auf.

Und hier kommt der große Haken: Chemische Sperrschichten funktionieren nur bei Wänden mit geringer bis mittlerer Versalzung. Wenn die Wand stark versalzen ist - durch Salze aus dem Boden oder altem Mörtel - dann versagt die Chemie. Die Salze blockieren die Reaktion. Dann hilft nur noch eine mechanische Lösung. Und das wissen viele Heimwerker nicht - bis es zu spät ist.

Mechanische Horizontalsperre: Die dauerhafte, aber teure Lösung

Wenn Ihre Wand stark versalzen ist, oder wenn Sie eine Lösung wollen, die 50 Jahre hält - dann ist die mechanische Horizontalsperre die einzige echte Alternative. Dabei wird eine Lagerfuge (die horizontale Fuge zwischen den Mauersteinen) mit einer Säge aufgeschnitten. In diese Fuge wird ein dichtes, flexibles Material eingeschoben - meist eine Kunststoff- oder Metallplatte, manchmal auch eine spezielle Bitumenbandrolle.Diese Methode ist teurer: 80 bis 120 Euro pro laufendem Meter. Ein Haus mit 20 Metern Wand kostet hier 1.600 bis 2.400 Euro. Und sie ist aufwendiger: Es entsteht Staub, Schutt, und die Wand muss danach wieder verputzt werden. Aber sie hält. Und sie funktioniert - selbst bei stark versalzenen Wänden.

Experten wie Dipl.-Ing. Thomas Müller vom Deutschen Institut für Bautechnik sagen klar: „Bei stark versalzenen Wänden ist die mechanische Sperre die einzige zuverlässige Option.“ Keine Chemie, kein Trick. Nur eine physische Barriere, die die Kapillaren physisch unterbricht.

Was Sie vor der Sanierung prüfen müssen

Bevor Sie ein Injektionsmittel kaufen oder einen Handwerker beauftragen, prüfen Sie drei Dinge:- Wanddicke: Messen Sie mit einem Maßband. Ist die Wand dicker als 50 cm? Dann brauchen Sie Bohrlöcher von innen und außen.

- Versalzung: Schaben Sie vorsichtig ein Stück Putz ab. Ist der Untergrund weiß und salzig? Dann ist Ihre Wand stark versalzen. Holen Sie einen Salztest vom Fachhändler - oder lassen Sie eine Probe im Labor analysieren.

- Feuchtigkeitsgrad: Nutzen Sie einen Feuchtigkeitsmesser (z. B. ein Protimeter). Liegt der Wert über 50 %? Dann ist die Wand stark durchfeuchtet. Das verlängert die Trocknungszeit erheblich.

Wenn Sie unsicher sind - lassen Sie sich beraten. Ein zertifizierter Fachbetrieb prüft mit Messgeräten, macht eine Analyse und sagt Ihnen genau, was nötig ist. Der Fachverband Gebäudeerhaltung sagt: „Nur bei sachgemäßer Ausführung mit CE-gekennzeichneten Materialien gewährleistet eine Horizontalsperre ihre volle Funktion.“

So läuft eine professionelle Sanierung ab

Ein seriöser Handwerker arbeitet in sechs Schritten:- Wandanalyse: Messung der Wanddicke, Feuchtigkeitsmessung, Salztest.

- Bohrlöcher setzen: In einer waagerechten Linie, 10-25 cm Abstand, 30-45° Neigung, 2/3 Wandtiefe.

- Bohrstaub entfernen: Mit Druckluft oder Staubsauger - kein Staub, keine Wirkung.

- Bohrlöcher befeuchten: Mit klarem Wasser, damit das Injektionsmittel besser aufnimmt.

- Injektion: Mit Druckpumpe, langsam und kontinuierlich. Kein Überdruck!

- Trocknen lassen: Mindestens 7 Tage, bevor der Sanierputz kommt. Die komplette Trocknung dauert 4 Wochen bis 6 Monate - je nach Feuchtigkeit.

Ein typisches Einfamilienhaus wird in 3 bis 5 Arbeitstagen saniert. Selbstversuche dauern oft doppelt so lange - und enden häufig mit Fehlschlägen. Ein Nutzer namens „Sanierungsneuling“ schrieb auf Heimwerker-Forum.de: „Habe die Horizontalsperre selbst eingebaut - aber nach 8 Monaten immer noch feuchte Stellen.“

Was nach der Sanierung passiert - und wie Sie die Trocknung beschleunigen

Die Horizontalsperre stoppt die Feuchtigkeitszufuhr. Aber die Wand ist noch nass. Das Wasser muss verdunsten. Und das dauert. Die Trocknungszeit hängt von der Wanddicke, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. In einem gut belüfteten Keller dauert es 4 bis 8 Wochen. In einem schlecht isolierten, kühlen Raum kann es bis zu 6 Monate dauern.Vermeiden Sie es, jetzt schnell zu streichen oder zu tapezieren. Der Sanierputz muss aufgebracht werden - ein spezieller, salzresistenter Putz, der Feuchtigkeit nach außen leitet. Erst danach kann normaler Putz oder Farbe folgen. Und: Lüften Sie regelmäßig - aber nicht bei Regen oder hoher Außenluftfeuchtigkeit. Ein Luftentfeuchter im Keller kann die Trocknung beschleunigen - besonders in den ersten Wochen.

Was Sie nicht tun sollten

- Nicht mit Sprays oder Lacken arbeiten: Die decken nur die Oberfläche ab - die Feuchtigkeit bleibt drin und schädigt die Wand von innen.

- Nicht in Hohl- oder Natursteinwänden injizieren: Die Materialien sind porös und ungleichmäßig. Die Chemie verteilt sich nicht - und versagt.

- Nicht auf billige Produkte aus dem Baumarkt setzen: Viele Produkte haben einen hohen VOC-Gehalt oder wirken nur kurzfristig. Suchen Sie nach CE-gekennzeichneten Produkten von Herstellern wie MEM, m-pferrer oder Sika.

- Nicht auf die Trocknungszeit verzichten: Wer nach 2 Wochen streicht, macht den ganzen Aufwand zunichte.

Die Zukunft: Neue Materialien und nachhaltige Lösungen

Seit 2023 gibt es neue Injektionsflüssigkeiten wie MEM TROCKENE WAND, die eine dauerhafte Sperrschicht in allen gängigen Mauerwerken bilden. Die Forschung arbeitet an nanostrukturierten Silikaten, die 2024 in Prototypen getestet werden - mit einer erwarteten Lebensdauer von über 50 Jahren. Und: Die Nachfrage steigt. Die Energiekrise hat viele Hausbesitzer wachgerüttelt. Wer seine Wände trocknen lässt, spart bis zu 40 % Heizkosten - das macht die Investition schnell rentabel.Dennoch bleibt die Regel: Chemisch ist günstig, mechanisch ist sicher. Und nur eine professionelle Ausführung macht den Unterschied. Wer hier spart, zahlt später doppelt - mit Schimmel, Reparaturen und verlorenem Wohnwert.

Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?

Ja - aber nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Bohrlöcher müssen in der richtigen Tiefe, im richtigen Abstand und im richtigen Winkel gesetzt werden. Die Wand muss vorher gereinigt und angefeuchtet werden. Und Sie brauchen spezielle Druckpumpen. 45 % der Selbstversuche scheitern laut TU München, weil diese Schritte nicht präzise eingehalten werden. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb. Die Kosten für eine professionelle Sanierung liegen oft niedriger als die Folgekosten einer fehlgeschlagenen Eigenleistung.

Wie lange hält eine chemische Horizontalsperre?

Eine chemische Horizontalsperre hält bei korrekter Ausführung etwa 20 Jahre. Danach kann die Wirkung nachlassen, besonders bei stark versalzenen Wänden. Mechanische Sperrschichten halten dagegen 50 Jahre oder länger. Die neuen nanostrukturierten Materialien, die ab 2024 auf den Markt kommen, sollen eine Lebensdauer von über 50 Jahren erreichen - aber sie sind noch nicht serienreif.

Warum funktioniert die Horizontalsperre nicht bei Natursteinwänden?

Naturstein und Hohlziegel haben eine ungleichmäßige, sehr poröse Struktur. Die Injektionsflüssigkeit verteilt sich nicht gleichmäßig - sie läuft in Hohlräume ab oder bleibt an Stellen stecken. Das Ergebnis: Lücken in der Sperrschicht. Die Feuchtigkeit findet einen Weg. Hier hilft nur die mechanische Methode, bei der eine Fuge geöffnet und mit einer dichten Platte verschlossen wird - unabhängig von der Steinstruktur.

Wie erkenne ich, ob meine Wand stark versalzen ist?

Schauen Sie sich den Putz an: Ist er weißlich verkrustet? Oder löst sich der Putz in salzigen Krusten? Das sind Salzausblühungen. Nehmen Sie eine kleine Probe (ein paar Gramm) und bringen Sie sie zu einem Labor - oder kaufen Sie einen einfachen Salztest im Baumarkt. Wenn der Wert über 5 % liegt, ist die Wand stark versalzen. Dann ist eine chemische Sperre nicht zuverlässig - nur die mechanische Lösung hilft.

Wie lange dauert die Trocknung nach der Injektion?

Mindestens 7 Tage, bevor der Sanierputz aufgebracht wird. Die vollständige Trocknung des Mauerwerks dauert aber 4 Wochen bis 6 Monate. Das hängt von der Wanddicke, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. In einem gut belüfteten Keller trocknet es schneller. Ein Luftentfeuchter hilft, aber nicht zu schnell heizen - das kann Risse verursachen. Geduld ist der Schlüssel.