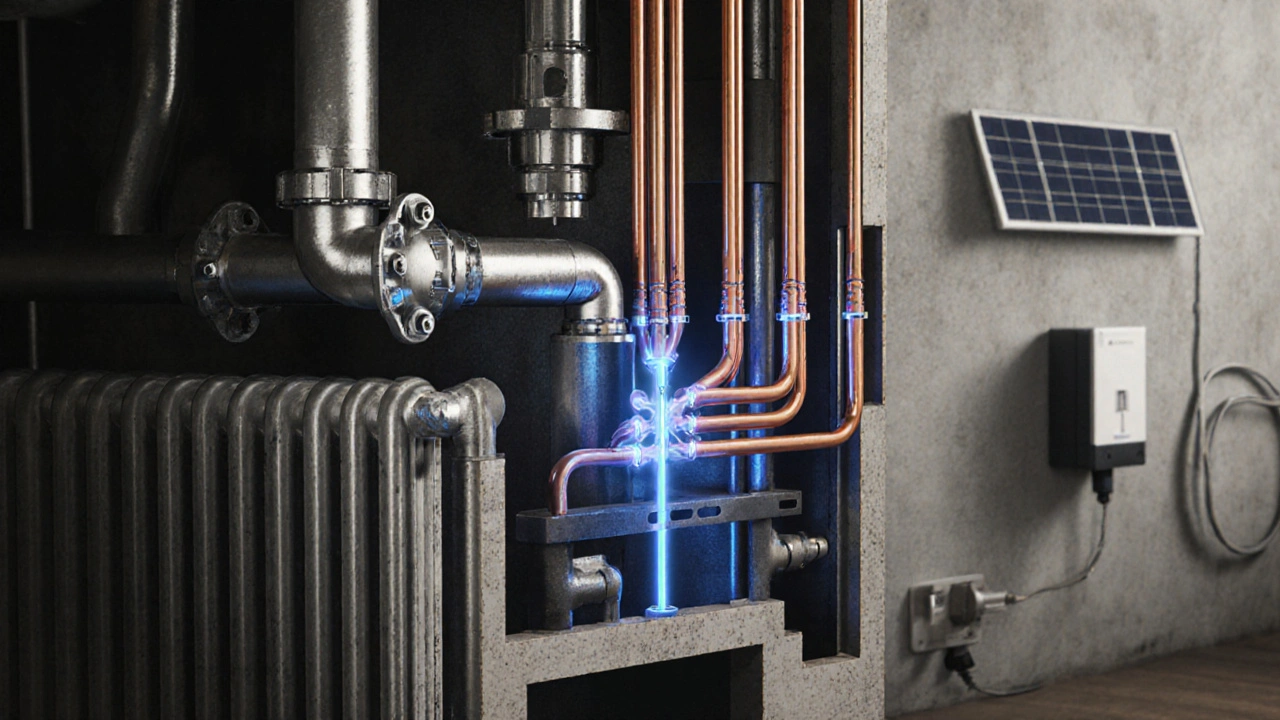

Stellen Sie sich vor, Sie berühren den Wasserhahn und spüren plötzlich einen leichten Stromschlag. Kein großer Schock, aber beunruhigend. Dieser Moment ist kein Zufall - er ist das Ergebnis eines fehlenden oder falsch installierten Potenzialausgleichs. In jedem Gebäude, egal ob neu gebaut oder renoviert, muss dieser Schutz sicherstellen, dass alle metallischen Teile - von Rohren über Heizkörper bis hin zu Stahlbeton - auf demselben elektrischen Potential liegen. Nur so wird verhindert, dass Spannungsunterschiede gefährliche Stromschläge auslösen. Und das beginnt nicht beim Sicherungskasten, sondern bei der Leitungsführung und den richtigen Klemmen.

Warum Potenzialausgleich nicht nur eine Norm, sondern eine Lebensversicherung ist

Der Potenzialausgleich ist keine optionale Extraschaltung. Er ist die Grundlage für elektrische Sicherheit in Gebäuden. Die Norm DIN VDE 0100-540, zuletzt 2022 aktualisiert, schreibt ihn für alle Neubauten und größeren Sanierungen verbindlich vor. Warum? Weil er 95 % aller Schlagrisiken durch Potentialunterschiede beseitigt. Das ist kein theoretisches Konzept. Es ist eine Tatsache, die sich in Unfällen und Schadensfällen zeigt.Ein Beispiel: Ein Haus mit Metallwasserrohren, aber ohne Potenzialausgleich. Wenn ein Blitz in die Nähe einschlägt, fließt Strom über die Leitungen. Ohne Verbindung zwischen Wasser- und Stromsystem kann sich zwischen dem Wasserhahn und dem Waschbecken eine Spannung von mehreren hundert Volt aufbauen. Wer sich gerade die Hände wäscht, bekommt einen Schlag - und das nicht nur einmal, sondern solange der Strom fließt. Solche Szenarien sind nicht selten. Laut einer Studie der Technischen Universität Dresden sind 78 % aller Fehler bei Potenzialausgleichssystemen auf unsachgemäße Klemmverbindungen zurückzuführen.

Was gehört alles in den Potenzialausgleich? Nicht nur Rohre

Viele denken, nur Wasser- und Gasleitungen müssen verbunden werden. Das ist falsch. Jedes metallische Bauteil, das berührt werden kann, muss eingebunden werden. Dazu gehören:- Metallische Wasser- und Heizungsrohre

- Gasleitungen (nach dem Isolier-Zwischenstück)

- Heizkörper und Radiatoren

- Stahlbetonkonstruktionen (z. B. Deckenbalken, Stützen)

- Metallische Fensterrahmen und Türrahmen

- Badewannen, Duschwannen, Waschbecken aus Metall

- Metallische Gehäuse von Elektrogeräten (z. B. Waschmaschine, Kühlschrank)

- Leitungen von Photovoltaikanlagen (mindestens 16 mm² Kupfer)

Selbst in modernen Häusern mit Kunststoffrohren bleibt der Potenzialausgleich Pflicht. Denn die Rohre sind nicht die einzige Metallquelle. Stahlbeton in Wänden, Heizkörper, Armaturen - all das muss verbunden sein. Der Elektroingenieur Thomas Weber vom DKE betont: „Selbst bei modernen Gebäuden mit Kunststoffrohren metallische Teile wie Heizkörper oder Stahlbetonkonstruktionen einen Potentialausgleich erfordern.“

Die richtige Leitungsführung: Wo und wie verlegen?

Die Leitungsführung ist kein Kabelsalat. Sie folgt klaren Regeln. Der erste Anschlusspunkt ist immer die Hauseinführung - dort, wo die Leitungen das Gebäude betreten. Bei Wasserleitungen verbindet man den Potenzialausgleich nach der Trennstelle, also hinter dem Wasserzähler. Bei Gasleitungen erfolgt der Anschluss nach dem Isolier-Zwischenstück, um eine elektrische Trennung von der Außenleitung zu gewährleisten.Ein praktischer Tipp von Elektroinstallateur Roman: „Ich montiere den Potenzialausgleich immer zuerst an den stärksten Leitungen - also dem Edelstahl-Runddraht. Dann kann ich ihn später nicht mehr verbiegen, wenn ich andere Kabel verlege.“ Das klingt simpel, aber viele Installateure machen den Fehler, zuerst die schwachen Leitungen anzuschließen und dann den Hauptleiter zu verlegen - mit dem Ergebnis, dass der Draht nicht mehr richtig sitzt oder geknickt wird.

Die Leitungen müssen direkt und möglichst kurz verlaufen. Lange, verschlungene Wege erhöhen den Widerstand und reduzieren die Wirksamkeit. Ein 10-Meter-Kabel, das um die Ecke geschlungen ist, ist weniger sicher als ein 2-Meter-Kabel, das gerade verlegt wird. Die Verbindungen müssen sichtbar, zugänglich und dauerhaft sicher sein. Keine Kabelkanäle, die später verputzt werden - alles muss prüfbar bleiben.

Klemmen: Der kritischste Punkt in der Installation

Hier passieren die meisten Fehler. Nicht die Leitungen, nicht die Normen - die Klemmen. Viele Installateure verwenden billige, nicht korrosionsbeständige Klemmen, weil sie „einfach passen“. Das ist ein schwerwiegender Fehler.Die Materialkombination ist entscheidend. Wenn Kupfer auf Aluminium trifft, entsteht elektrochemische Korrosion. Die Verbindung oxidiert, wird widerstandsfähiger - und bricht irgendwann. Das ist kein langsamer Prozess. In feuchten Bereichen wie Bädern oder Kellern kann es innerhalb von zwei Jahren passieren. Mounting-Systems warnt explizit: „Dauerhaft verträgliche Materialien müssen verwendet werden, die unter Berücksichtigung der elektrochemischen Spannungsreihe kompatibel sind.“

Die richtigen Klemmen sind:

- Edelstahl-Klemmen (für alle Metallverbindungen)

- Kupfer-Klemmen mit Nickelüberzug (für Kupferleiter)

- Spezielle Klemmen für PV-Anlagen, wie „TerraGrifs“ von K2-Systems

- Klemmen mit Schraubverschluss, nicht nur Klick-Verbindungen

Und hier ein weiterer häufiger Fehler: Die Verwendung von grün-gelb isolierten Leitern für den Funktionspotentialausgleich. Das ist streng verboten. Die Farbe grün-gelb ist exklusiv für Schutzleiter. Für Funktionspotentialausgleich - z. B. bei Netzwerkkabeln oder Patch Panels - dürfen nur rosa oder weiße Leiter verwendet werden, wie Hager Tipp 35 (2021) festlegt. Wer das ignoriert, macht die Installation nicht nur unsicher - er verletzt die Norm.

Querschnitte: Was ist erlaubt, was nicht?

Der Querschnitt der Leiter ist kein „je mehr, desto besser“-Spiel. Es gibt klare Mindestwerte:| Material | Mindestquerschnitt | Verwendung |

|---|---|---|

| Kupfer | 6 mm² | Schutz-Potenzialausgleich (Standard) |

| Aluminium | 16 mm² | Schutz-Potenzialausgleich |

| Stahl | 50 mm² | Schutz-Potenzialausgleich |

| Kupfer | 4 mm² | Funktions-Potenzialausgleich (z. B. Netzwerke) |

| Kupfer | 16 mm² | Photovoltaikanlagen |

| Aluminium | 25 mm² | Photovoltaikanlagen |

Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Querschnitt muss mindestens halb so groß sein wie der Hauptschutzleiter. Aber: 6 mm² Kupfer sind die absolute Untergrenze - egal, wie klein der Hauptschutzleiter ist. Wer einen 4 mm²-Leiter nimmt, weil „es doch nur ein Bad ist“, macht sich strafbar.

Die Zukunft: Smart Home, PV und Elektromobilität

Die Anforderungen werden nicht geringer - sie werden komplexer. Mit Smart Homes, Photovoltaikanlagen und Wallboxen für Elektroautos steigt die Zahl der leitfähigen Komponenten. Jede Solaranlage braucht ihren eigenen, speziellen Potenzialausgleich. Die Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) berichtet, dass in Deutschland 2022 über 2,1 Millionen PV-Anlagen installiert wurden - alle mit spezifischen Anschlussanforderungen.Die nächste Überarbeitung der DIN VDE 0100-540 für 2024 wird präzisere Regeln für Smart-Home-Systeme enthalten. Denn hier geht es nicht nur um Schutz, sondern auch um Störungen. Prof. Dr. Anja Keller von der TU München warnt: „Überdimensionierte Potentialausgleichsleiter können EMV-Probleme verstärken, statt sie zu lösen.“ Das heißt: Es geht nicht nur um „mehr Kabel“, sondern um „richtige Kabel“ - mit korrekter Dimensionierung und Verlegung.

Die Elektrifizierung von Gebäuden - Heizungen, Ladesäulen, Küchen - erhöht die Last und die Komplexität. Der Potenzialausgleich wird damit nicht weniger wichtig. Im Gegenteil: Er wird zur zentralen Säule der elektrischen Infrastruktur.

Was passiert, wenn man es nicht macht?

Nicht nur der Stromschlag. Nicht nur die beschädigte Elektronik. Es geht um Haftung. Der Fachanwalt für Baurecht Dr. Michael Schmidt sagt klar: „Der fehlende Potenzialausgleich bei Schadensfällen kann zu erheblichen Haftungsrisiken für Bauherren und Installateure führen.“Stellen Sie sich vor: Ein Kunde bekommt einen elektrischen Schlag, weil der Installateur den Gasrohranschluss vergessen hat. Die Versicherung weigert sich zu zahlen - weil die Installation nicht den VDE-Normen entspricht. Der Installateur haftet persönlich. Der Bauherr haftet als Eigentümer. Und das nicht nur mit Geld - sondern mit Reputation, mit Strafen, mit möglichen Freiheitsstrafen bei grober Fahrlässigkeit.

Und das alles, weil jemand eine Klemme falsch angezogen hat.

Praxis-Tipps: So machen Sie es richtig

- Beginnen Sie immer mit den stärksten Leitungen - Wasser, Gas, Stahlbeton. Dann verlegen Sie die anderen.

- Verwenden Sie nur korrosionsbeständige Klemmen - Edelstahl oder Nickelüberzug. Keine billigen Kupfer-Klemmen ohne Beschichtung.

- Grüngelb nur für Schutzleiter - für Funktionsausgleich: rosa oder weiß.

- Leitungen nicht verstecken - sie müssen jederzeit prüfbar sein.

- Verbindungen festziehen, aber nicht überdrehen - der Draht muss sich leicht bewegen können, ohne zu brechen.

- Photovoltaikanlagen separat prüfen - 16 mm² Kupfer oder 25 mm² Aluminium sind Pflicht.

- Testen Sie nach der Installation - mit einem Niederspannungs-Prüfgerät die Verbindungswiderstände messen. Sie sollten unter 0,1 Ohm liegen.

Ein Installateur mit 15 Jahren Erfahrung schreibt auf Reddit: „Der größte Fehler, den ich sehe, ist die Verwendung von ungeeigneten Klemmen, die nicht korrosionsbeständig sind.“ Das ist kein Einzelfall. Das ist die Regel.

Der Potenzialausgleich ist nicht die aufwendigste, aber eine der wichtigsten Arbeiten in jeder Elektroinstallation. Er kostet kaum Zeit, aber er rettet Leben. Und er verhindert, dass Sie eines Tages vor einem Richter sitzen, weil Sie eine Klemme vergessen haben.

Ist der Potenzialausgleich in jedem Haus Pflicht?

Ja. Die DIN VDE 0100-540 schreibt den Potenzialausgleich für alle Neubauten und größeren Sanierungen verbindlich vor - unabhängig davon, ob die Rohre aus Metall oder Kunststoff sind. Auch in Gebäuden mit Kunststoffrohren müssen Heizkörper, Stahlbeton, Metallfenster und andere leitfähige Teile verbunden werden. Es gibt keine Ausnahmen.

Darf ich grün-gelbe Leitungen für den Funktionspotentialausgleich verwenden?

Nein. Die Farbkombination grün-gelb ist exklusiv für den Schutzleiter (PE) festgelegt. Für den Funktionspotentialausgleich - etwa bei Netzwerkkabeln, Patch Panels oder Steuerleitungen - müssen rosa oder weiße Leiter verwendet werden. Die Verwendung von grün-gelb ist nicht nur unkorrekt, sondern verstößt gegen die Norm und kann bei Prüfungen als schwerwiegender Fehler gewertet werden.

Welche Klemmen sind für Photovoltaikanlagen geeignet?

Für PV-Anlagen müssen die Potentialausgleichsleiter mindestens 16 mm² Kupfer oder 25 mm² Aluminium haben. Spezielle Klemmen wie „TerraGrifs“ von K2-Systems sind dafür ausgelegt, die hohen Anforderungen an Korrosionsschutz und mechanische Festigkeit zu erfüllen. Normale Klemmen aus dem Elektrofachmarkt reichen nicht aus - sie sind nicht für die langfristige Belastung durch Witterung und Strom aus Solaranlagen geeignet.

Was passiert, wenn ich den Potenzialausgleich vergesse?

Wenn der Potenzialausgleich fehlt, besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, besonders bei Blitzschlag oder technischen Störungen. Zudem kann die Installation nicht abgenommen werden. Bei einem Schadensfall haften Bauherr und Installateur persönlich - die Versicherung weigert sich oft zu zahlen. In schwerwiegenden Fällen drohen Strafen oder sogar Haftstrafen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Wie lange dauert die Installation?

Bei einem Einfamilienhaus mit normaler Ausstattung dauert die korrekte Installation des Potenzialausgleichs durchschnittlich 2 bis 3 Stunden. Das beinhaltet das Anschließen aller metallischen Teile, das Prüfen der Verbindungen und das Dokumentieren der Maßnahmen. Wer es schnell machen will, macht es falsch - die Zeit ist notwendig, um die richtigen Klemmen zu finden und die Leitungen ordentlich zu verlegen.