Wenn Sie mitten in der Nacht plötzlich das Rauschen des Wassers aus dem Abwasserrohr hören, während Ihre Nachbarn schlafen, wissen Sie: Schallschutz in der Sanitärinstallation ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Viele Hausbesitzer und Mieter ignorieren dieses Thema, bis es zu spät ist - und die Geräusche den Alltag ruinieren. Die Lösung liegt nicht in einfachem Isolierband oder Sand im Rohrkasten, sondern in einer systematischen, fachgerechten Dämmung von Fallrohren nach modernen Standards.

Warum Fallrohre dämmen? Die Lärmquelle, die niemand sieht

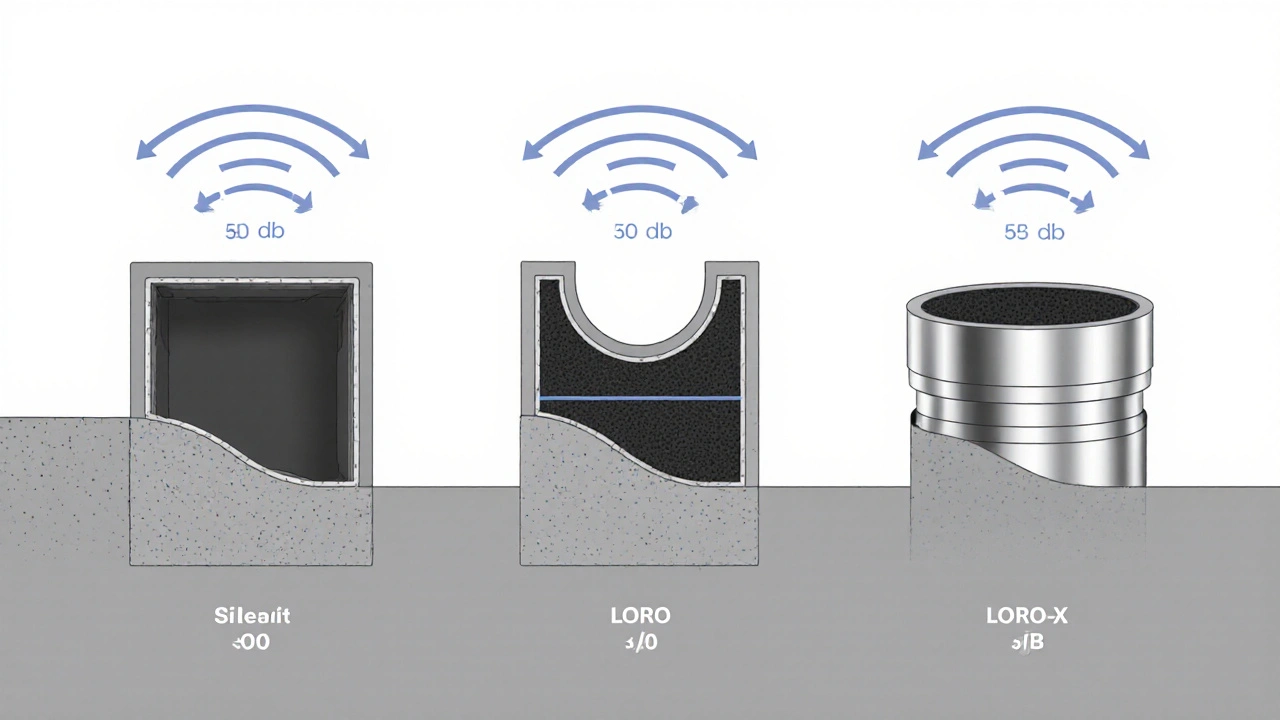

| System | Typischer Schallpegel (dB) | Reduktion gegenüber Standard |

|---|---|---|

| Standard HT-Kunststoffrohr | 55-60 dB | - |

| Geberit Silent-db20 | 40-45 dB | 15 dB |

| LORO-X Verbundrohr | 35-40 dB | 20 dB |

| DIN 4109-Grenzwert (Schlafzimmer) | ≤30 dB | - |

Ein Fallrohr, das nicht gedämmt ist, ist wie ein Megafon für Abwassergeräusche. Jeder Abfluss, jede Spülung, jeder Waschgang erzeugt Fließgeräusche durch Verwirbelung des Wassers - besonders an Bögen, T-Stücken und senkrechten Abschnitten. Diese Geräusche wandern als Luftschall durch die Luft und als Körperschall durch die Baukonstruktion. In Mehrfamilienhäusern ist das ein Problem: Die Norm DIN 4109 schreibt vor, dass in Schlafzimmern der Schallpegel unter 30 Dezibel bleiben muss. Ein ungedämmtes Rohr bringt Sie leicht auf 55 dB - das ist so laut wie ein lauter Fernseher in Ruheräumen.

Die meisten Menschen denken, dass nur die Wand oder die Decke dämmen muss. Aber der entscheidende Fehler ist, dass das Rohr selbst nicht isoliert wird. Selbst wenn Sie die gesamte Wand mit Mineralwolle füllen, bleibt das Rohr in direktem Kontakt mit Beton, Holz oder Metall - und leitet den Körperschall weiter. Nur wenn das Rohr von der Baukonstruktion entkoppelt ist, funktioniert der Schallschutz.

DIN 4109: Was ist gesetzlich vorgeschrieben?

Die DIN 4109 ist kein Empfehlungspapier - sie ist Gesetz. Zuletzt überarbeitet 2016, legt sie klare Grenzwerte fest: 30 dB in Wohn- und Schlafzimmern, 35 dB in Küchen und Bädern. Diese Werte gelten für die gesamte Wohnung, nicht nur für die Wand. Wer als Bauherr oder Sanierer diese Werte nicht einhält, macht sich strafbar - und riskiert Klagen von Nachbarn. In Einfamilienhäusern ist die Regelung weniger streng, weil keine fremden Wohnräume betroffen sind. Aber in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen oder Hotels ist die Einhaltung verpflichtend.

Architekten und Bauingenieure sprechen heute von Schallschutzstufen. Ab Stufe II nach DIN 4109 wird eine systemische Lösung verlangt - nicht nur eine Dämmung, sondern eine körperschallentkoppelte Montage. Das bedeutet: Das Rohr darf nicht mit der Decke, den Wänden oder den Befestigungen fest verbunden sein. Es muss in einer Art Kissen aus Dämmmaterial schweben. Wer das nicht beachtet, hat Geld in eine Lösung investiert, die nicht funktioniert.

Welche Systeme gibt es? Geberit, LORO, Viega - wer macht was richtig?

Es gibt zwei Hauptansätze: Rohre mit integriertem Schallschutz und nachträgliche Dämmung.

Geberit Silent-db20 ist das bekannteste System. Es nutzt dickere Rohrwände aus Polypropylen, die durch mineralische Füllung schwerer werden - und so Eigenschwingungen dämpfen. Die Innenseite hat spezielle Rippen, die das Wasser sanfter leiten. Diese Rohre sind für den Einbau in Betondecken optimiert. Sie erreichen bis zu 15 dB mehr Dämmung als normale Kunststoffrohre. Seit 2023 gibt es die Version Silent-db20 Plus, die auch Brandschutz bis F90 bietet - ideal für Hotels oder Pflegeheime.

LORO-X Verbundrohre sind etwas ganz anderes: Sie bestehen aus doppelwandigem Stahl mit einer Füllung aus Polyurethan-Schaum. Der Stahl hat ein hohes Eigengewicht, der Schaum dämmt Schall und Wärme. Das ist ein Doppelvorteil: Kein Schwitzwasser, kein Schimmel. Die Schalldämmung liegt bei bis zu 20 dB - das ist die höchste Klasse auf dem Markt. Diese Systeme sind teurer, aber sie lösen zwei Probleme auf einmal: Lärm und Feuchtigkeit.

Viega empfiehlt bei Sanierungen nicht immer neue Rohre, sondern die Kombination aus schweren Rohren, Dämmung und richtiger Montage. Sie warnen davor, Hohlräume im Wandschlitz mit Mörtel auszufüllen - das erzeugt Körperschallbrücken. Stattdessen sollte man Mineralwolle verwenden. Auch die Befestigung ist entscheidend: Gummimetallhalterungen verhindern, dass das Rohr an beweglichen Bauteilen wie Balken oder Decken schwingt.

Preisgünstigere Alternativen wie ISOPARTNER SonoTube oder Sonimass sind Dämmschalen aus Kautschuk oder Polyethylen. Sie werden einfach um das bestehende Rohr gelegt. Sie sind gut für Nachrüstungen, aber nur dann effektiv, wenn sie richtig installiert werden - und wenn das Rohr entkoppelt ist.

Wie wird’s richtig gemacht? Die 5 Fehler, die fast jeder macht

Die meisten Dämmungen scheitern nicht am Material, sondern an der Installation. Hier sind die häufigsten Fehler - und wie Sie sie vermeiden:

- Sand oder Styropor im Rohrkasten: Das funktioniert nicht. Sand verklumpt bei Feuchtigkeit, Styropor wird von Ratten angefressen. Beides ist nur ein optischer Trick.

- Rohr direkt an Beton oder Holz gelegt: Wenn das Rohr die Wand berührt, leitet es Schall wie ein Kabel. Es muss mindestens 2 cm Abstand haben - und mit elastischen Dämmplatten umgeben sein.

- Nur Luftschall gedämmt, Körperschall ignoriert: Das ist der größte Fehler. Ohne körperschallentkoppelte Aufhängung ist jede Dämmung sinnlos. Die Rohre müssen an speziellen Halterungen hängen, die keine Verbindung zur Baukonstruktion haben.

- Anschlüsse nicht abgedichtet: Wenn die Dämmung an den Verbindungsstellen offen ist, fließt der Schall einfach daran vorbei. Jede Naht muss mit Klebeband oder Dichtmasse abgedichtet werden.

- Keine Dokumentation: Bei späteren Sanierungen oder Verkauf muss der Schallschutz nachgewiesen werden. Halten Sie die Herstellerunterlagen, Rechnungen und Montageprotokolle auf.

Experten wie Dr. Stefan Schober vom Fraunhofer Institut für Bauphysik betonen: "Nur eine systemweite körperschallentkoppelte Montage gewährleistet den gewünschten Schallschutz." Das heißt: Es geht nicht um ein einzelnes Produkt, sondern um ein ganzes System - Rohr, Dämmung, Befestigung, Abstand, Abdichtung.

Neubau oder Sanierung? Welche Lösung passt zu Ihnen?

Wenn Sie neu bauen, ist die Wahl einfach: Installieren Sie direkt Geberit Silent-db20 oder LORO-X. Die Kosten liegen 30-50 % höher als bei Standardrohren, aber die Dämmung ist dauerhaft, effizient und erfüllt alle Normen von Anfang an. Die Installationszeit ist länger - etwa 20-30 % mehr - aber die Ergebnisse sind messbar und belastbar.

Bei Sanierungen ist es schwieriger. Sie können das bestehende Rohr nicht einfach austauschen. Hier kommen Dämmschalen wie SonoTube oder Glaswollummantelung zum Einsatz. Der Prozess ist dreistufig: 1) Rohrkasten öffnen, 2) prüfen, ob die Aufhängung entkoppelt ist, 3) Dämmung anbringen und alle Anschlüsse abdichten. Wichtig: Verwenden Sie keine starren Materialien wie Holz oder Metall um das Rohr - das erzeugt neue Körperschallbrücken. Mineralwolle oder Kautschuk sind die besten Wahl.

Ein Nutzer aus dem Bauexpertenforum schreibt: "Wir haben das Fallrohr mit Glaswolle ummantelt und mit schalldämmenden Paneelen verkleidet. Meine Tochter sagt, es ist nichts mehr zu hören." Das ist der Goldstandard: Kombination aus Dämmung und Verkleidung.

Was kostet das? Preisvergleich und Rendite

Ein Standard-PP-Fallrohr kostet etwa 8-12 € pro Meter. Ein Geberit Silent-db20-Rohr liegt bei 15-20 €, ein LORO-X sogar bei 25-35 €. Dämmschalen kosten 5-10 € pro Meter. Klingt teuer? Aber rechnen Sie mal:

- Ein schlecht gedämmtes Rohr kann die Immobilienwerte um 5-10 % senken - besonders in Städten mit hohen Mietpreisen.

- Nachbarn, die wegen Lärm klagen, verursachen Kosten von 5.000-20.000 € - für Gutachten, Sanierung, Gerichtskosten.

- Ein gut gedämmtes Haus ist attraktiver für Mieter - und lässt sich schneller vermieten.

Die Studie des Bundesverbands der Deutschen Bauindustrie zeigt: 78 % der Bauherren geben heute explizit Schallschutzanforderungen vor - gegenüber nur 45 % im Jahr 2010. Der Markt für schalldämmende Rohrsysteme wächst jährlich um 4,7 %. Das ist kein Trend - das ist die neue Normalität.

Was kommt als Nächstes? Technologietrends bis 2030

Die Zukunft ist intelligent. Geberit arbeitet an Systemen, die nicht nur dämmen, sondern auch Geräusche messen. Forscher am Fraunhofer IBP testen bereits Prototypen mit eingebauten Sensoren, die bei Überschreitung der Grenzwerte automatisch zusätzliche Dämpfung aktivieren. LORO entwickelt Verbundrohre mit natürlichen Dämmstoffen statt PU-Schaum - umweltfreundlicher, aber noch nicht marktreif.

Langfristig wird Schallschutz nicht mehr nur eine Baumaßnahme sein, sondern Teil des Smart Home. Stellen Sie sich vor: Ihr Smartphone zeigt an, dass das Abwasserrohr in der Nachbarwohnung gerade besonders laut ist - und Sie können die Dämpfung per App steuern. Das klingt nach Science-Fiction, aber die Technik ist schon in der Entwicklung.

Prof. Dr. Hartmut Meurer von der TU München warnt aber: "Die physikalischen Grenzen der Schalldämmung sind erreicht. Zukünftige Fortschritte liegen nicht in neuen Materialien, sondern in präziserer Planung und Installation." Das heißt: Es wird nicht mehr teurer, sondern klüger.

Kann ich Fallrohre selbst dämmen?

Ja, aber nur, wenn Sie die Grundregeln kennen. Sie brauchen Dämmschalen, Gummimetallhalterungen, Klebeband und Geduld. Wichtig: Das Rohr darf nicht mit der Wand oder Decke in Kontakt kommen. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie einen Fachmann. Ein falsch installierter Schallschutz ist teurer als gar keiner - weil er später komplett neu gemacht werden muss.

Warum ist Sand keine gute Dämmung?

Sand verklumpt, wenn er nass wird - und dann ist er nicht mehr porös. Das bedeutet: Er kann keine Schallwellen mehr absorbieren. Außerdem verändert sich das Gewicht, das Rohr wird ungleichmäßig belastet. In der Praxis führt das zu Rissen in der Dämmung und neuen Lärmquellen. Sand ist ein Mythos aus den 80er Jahren - heute hat er keinen Platz mehr in der Sanitärtechnik.

Brauche ich Schallschutz in einem Einfamilienhaus?

Gesetzlich nicht verpflichtend - aber sinnvoll. Wenn Sie ein offenes Wohnkonzept haben, mit Bad neben Küche und Wohnzimmer, dann hören Sie jeden Abfluss. Und wenn Sie später verkaufen, ist ein ruhiges Bad ein Verkaufsargument. Auch hier gilt: Körperschallentkoppelte Montage macht den Unterschied.

Welche Dämmung ist die beste für Nachrüstungen?

Glaswollummantelung mit einem schalldämmenden Verkleidungsrahmen aus Holz oder Kunststoff ist die beste Lösung. Sie ist flexibel, kostengünstig und lässt sich an bestehende Rohre anpassen. Wichtig: Die Dämmung muss dicht anliegen, und die Rohre müssen von der Wand entkoppelt sein. Kombinieren Sie das mit einer schalldämmenden Verkleidung - dann erreichen Sie 90 % der Wirkung eines Neubausystems.

Wie lange hält eine Schalldämmung?

Hochwertige Systeme wie Geberit Silent-db20 oder LORO-X halten so lange wie das Rohr selbst - also 50-80 Jahre. Dämmschalen aus Kautschuk oder Polyethylen halten 20-30 Jahre, wenn sie nicht beschädigt werden. Wichtig: Prüfen Sie alle 10 Jahre, ob die Dämmung noch intakt ist - besonders bei Feuchtigkeit oder Schimmelverdacht.